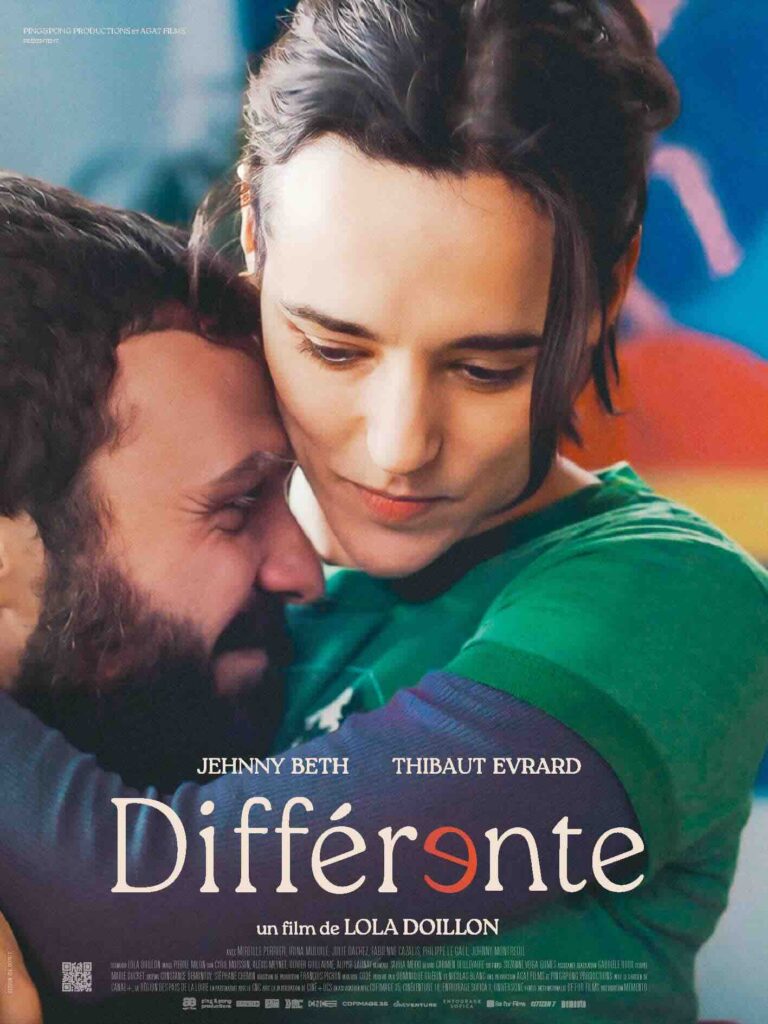

Une trentenaire se découvre par hasard autiste, à sa stupéfaction et celle de son entourage. Si ce diagnostic explique beaucoup de choses, il induit des bouleversements dans sa vie privée et professionnelle. Tel est le point de départ du nouveau film de Lola Doillon, Différente. Conversation avec la cinéaste lors des Rencontres du Sud.

Pourquoi l’autisme ?

Lola Doillon : Je voulais écrire une histoire sentimentale. En parallèle, on m’a proposé plusieurs scénarios avec des enfants autistes. Et je ne me sentais pas du tout légitime, en n’étant pas concernée personnellement ni avec des proches. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur cette forme d’autisme qui m’a parlé… et ça a fait une sorte de “tout“ entre ce que je pouvais être en tant que femme : me sentir avec des différences, ne pas rentrer dans les codes de la société… Enfin… je rentre dans tous les codes, mais chacun peut se sentir avec un pas de côté ; pas forcément complètement “normé” tout le temps. Là, je me suis dit : « Comment Katia vit son histoire d’amour, quelles sont les complexités dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle ? »

Connaissiez-vous déjà la question avant de réaliser ce film ?

Je ne connaissais pas grand chose — de loin, comme tout le monde. Je me suis documentée, je me suis renseignée, j’ai rencontré des personnes… La complexité, ce n’était pas juste d’en savoir le plus, c’était surtout de me dire que je n’allais parler que d’une personne, qui ne serait pas représentative de tout le monde. Donc il fallait que cette personne soit “juste” en tant que femme autiste dans cet autisme-là ; en tant que femme dans ce couple… J’ai écouté un panel de personnes concernées pour faire corriger le scénario et ça soit possible, cohérent, juste.

On dit qu’il y a autant d’autistes que d’autismes.. Là, je parle d’une femme, qui a un trouble du spectre autistique (TSA), sans déficience intellectuelle — donc c’est très ciblé. J’espère que cette personne, cette petite goutte d’eau, peut permettre d’ouvrir les yeux sur les différences en général. Toutes les différences de l’autisme, qu’il y ait un trouble ou pas.

Avant que le diagnostic soit officiellement posé, vous glissez des éléments laissant supposer que la tableau clinique est assez net — le recours de Katia à son hand spinner, notamment. À partir de quel moment pensez-vous que le spectateur doit identifier la situation autistique du personnage ?

Je pense qu’il y en a qui vont dire « ah, c’est très visible, c’est évident » ; d’autres non. Après, un hand spinner, c’est quelque chose pour les ados, tous les ados. Moi, je me suis retrouvée à montrer le scénario à une personne avec qui j’avais travaillé pendant plusieurs années tous les jours et qui m’appelée en me disant : « je me suis reconnu, je suis autiste ». Alors, cette personne, elle était… singulière, mais je ne pouvais pas apposer quelque chose sur sa singularité ; aujourd’hui, j’ai plus conscience de beaucoup de choses.

Il y a des gens qui pensent que ça va tout de suite être évident… et ce n’est pas évident du tout. Donc, je pense que chacun a un niveau aussi de connaissance très différent Et peu importe les différences : on a le droit à ces différences. Peu importe d’être diagnostiqué, pas diagnostiqué,

Comment expliquez-vous le déni de la mère de Katia ?

J’ai entendu beaucoup de déni de parents ou de proches parmi les personnes autistes. Je voulais essayer de comprendre pourquoi — pas pourquoi le déni en général, c’est compliqué. Mais en me disant : la mère, je ne veut pas juste que ce soit une mauvaise personne : elle n’a pas les codes, les connaissances ; elle ne veut pas que sa fille soit différente et n’a pas envie de passer par une mauvaise mère parce qu’elle n’a rien vu pendant 35 ans. Donc je voulais essayer de comprendre pourquoi il pouvait y avoir ce déni, et pas juste l’enfermer en disant : « elle est nulle, elle ne comprend rien. » Elle a le droit d’évoluer aussi.

Vous laissez entrevoir une piste lorsque la mère dit « ton père était dans la lune ». Cela pourrait-il être aussi un déni face à père qui, lui aussi, aurait été autiste ?

Oui, bien sûr. J’ai laissé ouvert… On sait qu’il y a de la génétique, c’est une hérédité. J’ai l’ai laissé sous-entendre, je le laisse en suspens.

Comment avez-vous choisi Jehnny Beth ?

C’est tellement évident… En fait, je la connaissais sans la connaître. Je l’avais vue, mais je n’avais pas compris ce que je l’avais vue ! C’est ça qui était fou : j’’avais une photo d’elle dans mon téléphone sans le savoir. Quand j’avais travaillé sur la série Salade Grecque, il y avait un épisode où une fille faisait une sex-cam. Et comme référence, j’avais une photo de Jehnny avec une perruque dans Les Olympiades de Jacques Audiard

C’est la directrice de casting, Constance Demontoy, qui m’a dit : « il faut trouver la bonne personne, connue, pas connue, peu importe, capable d’être. Et pas de jouer » Jehnny, elle est arrivée, je ne la reconnaissais pas et elle s’est mise à jouer deux scènes. Et elle m’a bluffée : d’un coup, j’ai vu Katia. Je n’avais aucune attente et voilà, elle a existé. Katia existait sans moi.

Comment Jehnny s’est-elle préparée ?

Elle s’est renseignée, elle a rencontré beaucoup de femmes… Je lui ai aussi donné un peu tout le matériel que j’avais. Parce que ce qui est important, c’est de pouvoir assez bien connaître pour pouvoir en sortir ; pour pouvoir tout d’un coup se dire « ce personnage peut être autrement ; il n’est pas obligé de regrouper toutes les spécificités » À chaque fois, on me disait : « est-ce qu’elle pourrait faire ça ? — Oui, il y en a qui feraient ça, d’autres non » C’était important que ça reste dans le monde de la possibilité. Il y avait des femmes qui disaient « ah non, je ne peux pas m’allonger par terre, c’est dégueulasse » d’autres qui disaient « non, moi, au contraire, j’adore » Après, ça ne veut pas dire que ça représentait tout le monde, mais c’était possible.

Jenny, elle s’est aussi accrochée à ça. Et après, il fallait se dire « est-ce qu’on va trop loin, parfois ? Pas assez loin ? Que ça soit visible ou pas trop visible ? » Donc, on s’est aussi permis d’essayer sur le tournage ; de ne pas être figé sur ce qu’il y avait écrit. Sur certaines scènes, on a essayé plusieurs choses. C’était un laboratoire.

Vous évoquez de manière parallèle la précarité du monde la presse. Pourquoi avoir choisi d’ancrer l’histoire de Katia dans ce milieu ?

Déjà, je voulais choisir un métier dans lequel Katia puisse travailler un peu chez elle, qui lui convienne, dans lequel elle soit douée, parce qu’elle aime passer du temps dans ses recherches. Et je ne voulais pas tomber dans le côté “génie”. Oui, les autistes ont des intérêts spécifiques, parce qu’il y a des choses qui les passionnent plus, donc effectivement, ils passent plus de temps et deviennent plus spécialistes dans ces domaines. Katia, je ne voulais pas qu’elle soit très spécialiste dans un domaine, mais que ça soit un peu plus diffus. Selon ses recherches, elle est très assidue.

Ce n’était donc pas tant la presse qu’un milieu dans lequel elle puisse évoluer et surtout un milieu dans lequel le domaine de l’autisme puisse venir à elle. Comment peut-elle tomber pas par hasard dessus ? Si elle travaille avec des journalistes, qui ont des sujets différents…

Différente, de Lola Doillon (Fr. 1h40) avec Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier, Irina Muluile… En salle le 11 juin 2025