Une cohabitation contrainte, un autisme inattendu et des militantes silenciées sont à l’affiche cette semaine au cinéma. Entre autres…

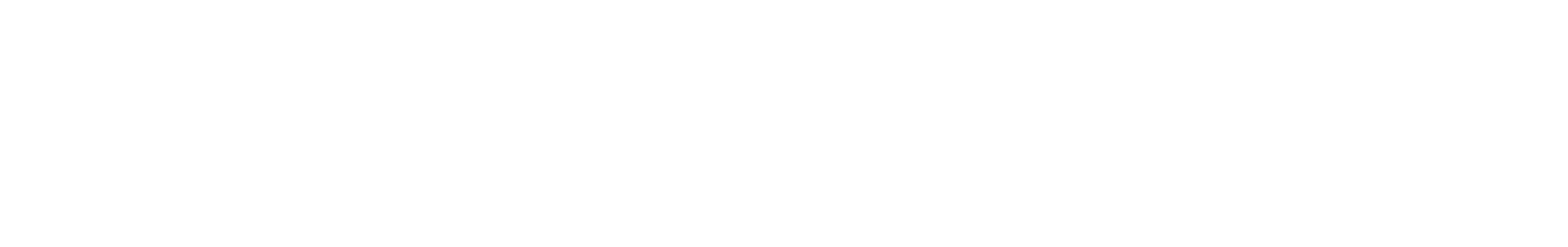

Vacances forcées de Stéphan Archinard & François Prévôt-Leygonie

Pour cet été, Cyril a décidé d’offrir à Louna et leurs enfants de belles vacances en réservant une villa de grand standing, loin du budget habituel de cette famille populaire. Quelle n’est pas sa surprise de découvrir sur place que la résidence a été également louée au même moment à un la famille d’un dentiste coincée… ainsi qu’à un éditeur au bord de la faillite accompagné d’une influenceuse dont il doit superviser le travail d’écriture. Faisant mauvaise fortune bon cœur (et encore), les trois groupes acceptent de se partager la villa — et les frais afférents…

Adaptation-transposition d’un succès au box-office transalpin — Odio l’estate de Massimo Venier (2020), inaperçu en France pour cause de Covid notamment — Vacances forcées est une surprise comme les comédies de caractères et de mœurs en livrent de temps en temps ; d’autant plus appréciable qu’elle s’aventure sur des sentiers saccagés à force d’être labourés par la médiocrité. On citera personne — en tout cas pour le moment. Bien écrite (donc) bien joué, elle réjouit par sa manière d’animer les archétypes : prolétaires au grand cœur ayant trouvé l’alchimie conjugale versus bourgeois coincés de tous les orifices en peine avec leur progéniture.

Villa pas triste

Le fait que les interprètes principaux soient rompus à l’exercice de la scène — et pas uniquement les trois membres de la Comédie-Française — contribue au rythme digne d’un Feydeau ou d’un Labiche… sans recourir à la mécanique répétitive des portes qui claquent du vaudeville. En effet, la villa n’est pas l’Hôtel du libre échange mais un pont entre trois mondes, un lieu-lien permettant à des ces groupes sociaux non miscibles d’interagir et de s’apprécier au-delà des a priori.

Si Archinard et Prévôt-Leygonie s’amusent avec les clichés sur les classes sociales, leur traitement n’est pas exempt de forme de (saine) cruauté : il est question notamment ici d’un retour de karma pouvant donner à réfléchir avec profit sur la question du harcèlement scolaire ou professionnel. Vacances forcées n’est ainsi pas hors du monde, ni dans une bulle de Bisounours préoccupés par leurs piscines (à boire). Quant à l’interaction prodigieuse naissant ente les trois “familles“, elle ne masque pas l’avalanche de soucis bien réels qu’elles connaissent au quotidien… et dans lesquels chaque spectateur pourra se retrouver.

À suivre ?

On ne trahira pas un secret en révélant que Gérard Lenorman fait une apparition dans le film : idole du personnage campé par Clovis Cornillac, il constitue même une sorte de fil rouge via ses chansons. Au-delà de l’effet que sa présence en chair et en os suscite chez Cyril, elle est aussi symbolique de cette variété populaire des années 1970, dont les textes parfois faussement légers (comme chez Michel Delpech) traduisaient les grands bouleversements sociétaux. Lui aussi a été pris de haut par une certaine intelligentsia ; lui aussi sera réévalué trop tard.

Il y a pas loin de vingt ans, on sortait de Camping en étant reconnaissant à Gérard Lanvin de nous avoir fait supporter ce pensum grâce à une ou deux répliques bien troussées — sans se douter qu’il y aurait deux (!) suites. Vacances forcées nous laisse avec le sentiment de quitter une bande de personnages dont on a pris plaisir à faire la connaissance, autant qu’on a apprécié le fait qu’ils se rencontrent mutuellement. Serait-il possible qu’ils puissent prolonger leur entente à l’occasion de retrouvailles ? On est prêt à croire au miracle d’un second opus aussi réussi.

Vacances forcées de Stéphan Archinard & François Prévôt-Leygonie (Fr, 1h40) avec Clovis Cornillac, Aure Atika, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Laurent Stocker, Claïna Clavaron… En salle le 11 juin 2025.

***

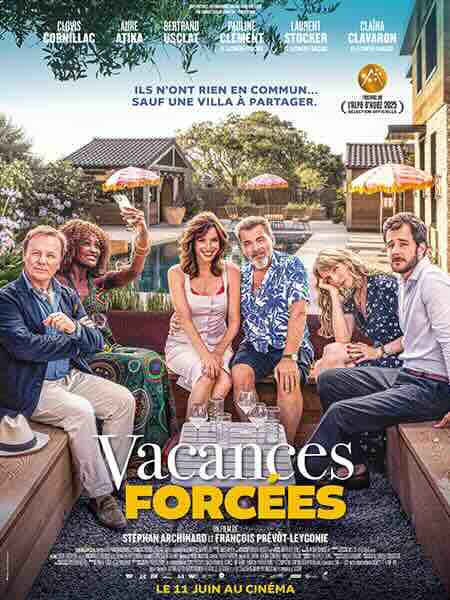

Différente de Lola Doillon

Nantes, de nos jours. Loin de chez sa mère avec qui elle a une relation compliquée, Katia travaille dans un journal comme documentaliste. À la faveur d’un reportage, elle est amenée à rencontrer une spécialiste de l’autisme qui l’amène à s’interroger sur sa propre condition : elle fait alors le lien avec ses phobies sociales, son besoin de calme et tous les rituels qui rythment son quotidien. Fred, avec qui elle partage une relation déjà compliquée, acceptera-t-il cette différence, à présent qu’elle est nommée ?

Grande cause : sortir du cadre coutumier du traitement de “l’autisme spectaculaire” pour l’inscrire dans le quotidien d’une personne concernée, de manière réaliste et sensorielle — sans aller non plus dans la subjectivité. Apparaissent alors des problématiques imperceptibles aux non-autistes, permettant de mesurer la dimension d’autant plus invalidante du trouble qu’il n’est pas compris par l’entourage. Lola Doillon — et, par voie de conséquence, son interprète Jehnny Beth — montre à la fois le hiatus permanent entre Katia et le monde, mais aussi les stratégies empiriques déployées par celle-ci pour “survivre” en l’absence d’informations sur la l’origine de son état.

Attribut du sujet

C’est là que l’on touche aux deux aspects les plus intéressants du films : l’approche d’un autisme au féminin (avec ses spécificités dans les rapports sentimentaux, peu explorés à l’écran) et surtout le choc d’un diagnostic tardif. Lequel n’est pas étranger au déni manifeste de la mère d’accepter une “différence”, en tout cas une altérité n’entrant pas dans le schéma qu’elle avait sans doute préétabli pour sa fille idéale. Le rôle est ingrat mais Mireille Perrier s’en acquitte avec toute la sècheresse requise.

Revers de la médaille, Différente n’échappe aux travers du film-dossier, où le personnage disparaît parfois derrière le sujet et le catalogue d’exemples ou de situations destinés à l’illustrer afin d’en donner la vision la plus exhaustive possible. À vouloir en montrer trop, on tombe dans le document pédagogique à usage téléfilmesque… mais cela répond sans doute aux ukases du coproducteur télédiffuseur qui anticipe sur sa future audience. Rendons toutefois cette justice à Jehnny Beth de ne pas avoir cherché la performance — à savoir “la grande scène du II” montrant qu’elle est habitée par le rôle et son affection. La retenue est une vertu trop rare pour que l’on s’en prive.

Différente, de Lola Doillon (Fr. 1h40) avec Jehnny Beth, Thibaut Evrard, Mireille Perrier, Irina Muluile… En salle le 11 juin 2025.

***

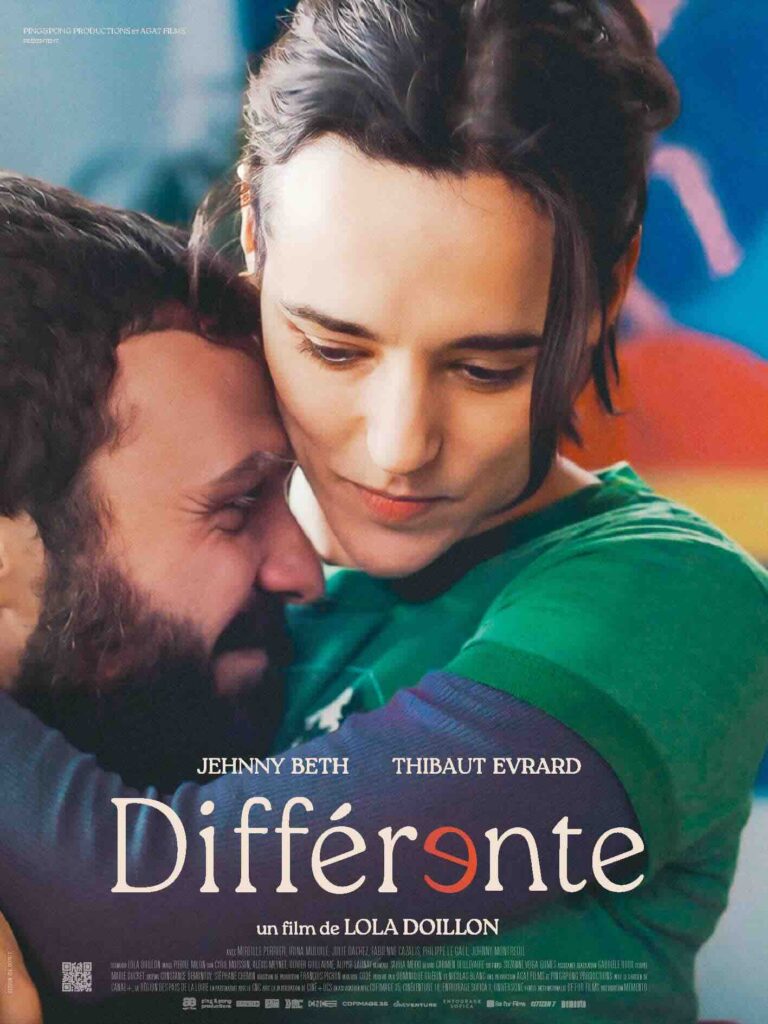

Les Mots qu’elles eurent un jour de Raphaël Pillosio

Très engagé dans la cause des défenseurs de l’indépendance de l’Algérie, le documentariste Yann Le Masson filme en 1962 un groupe de militantes au moment de leur libération de prison afin de recueillir leur parole. Le document est retrouvé près de 60 ans plus tard mais hélas, la bande-son est absente. Tentant à la fois d’identifier les participantes de cette interview et de reconstituer leurs propos, le réalisateur cherche à révéler un pan d’Histoire toujours oblitérée…

Le documentaire d’enquête à partir d’archives, où le processus d’analyse d’un élément audiovisuel récemment retrouvé sert de fil rouge est presque un genre en soi — songez à Carré 35 d’Éric Caravaca ou L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg & Ruxandra Medrea. L’idée de “faire parler” des images a quelque chose d’une expérience de spritisme : c’est l’au-delà que l’on convoque, des morts que l’on cherche à faire revivre non par l’intermédiaire d’une table qui tourne mais d’une bobine. Et dans le cas de Raphaël Pillosio, rendre un double hommage : à la fois au cinéaste engagé Yann Le Masson (à qui le temps a donné raison) ainsi, évidemment, aux militantes ayant payé au prix fort leurs convictions à cette époque… ou plus tard.

Jeu d’artifices

Si l’on ne peut nier l’aspect édifiant de ce film — notamment sur cette période toujours voilée de l’Histoire immédiate —, la forme laisse dubitatif car elle donne du documentariste une image de limier brouillon et peu méthodique ! Comment expliquer qu’il tarde autant à reconnaître, parmi les participante, Zohra Sellami (qui deviendra l’épouse de Ben Bella) ? Pourquoi n’a-t-il recours à des professionnels de la lecture labiale qu’à la fin (ou presque) de son enquête ? Est-ce parce qu’il ne parvient pas à la fin qu’il idéalisait ? Tout cela donne l’impression qu’il a voulu se ménager des “rebondissements” pour les besoins de son récit. Mais ce sont artifices inutiles qui frelatent d’autant sa volonté de rendre justice au passé.

Les Mots qu’elles eurent un jour de Raphaël Pillosio (Fr., 1h24) documentaire. En salle le 11 juin 2025.