Des conducteurs à sec, une opératrice érotique et des adolescentes réfugiées… Trois huis clos se toisent dans les salles cette semaine. Entre autres…

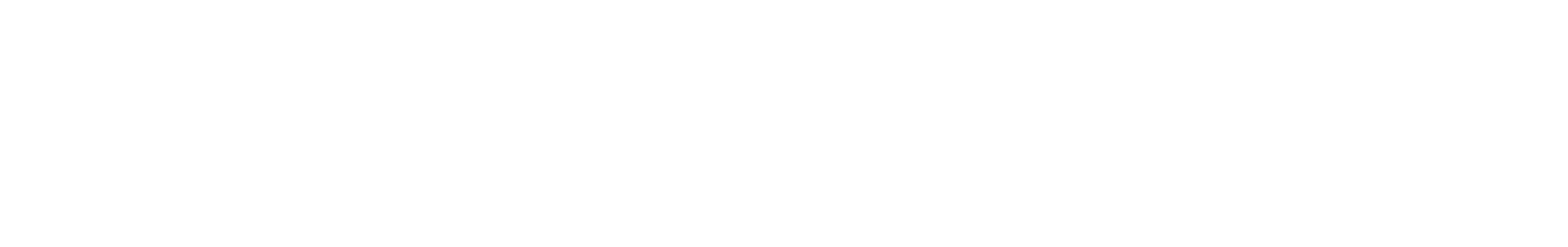

Last Stop : Yuma County de Francis Galluppi

Arizona, en plein milieu du désert. Le retard d’un camion-citerne ravitaillant une station-service contraint plusieurs automobilistes à sec de patienter dans la chaleur d’un petit diner. Parmi les naufragés de la route figurent notamment un représentant en couteaux de cuisine coincé, un couple de personnes âgées, un couple d’apprentis délinquants et surtout deux braqueurs venant de dévaliser une banque prenant ce joli petit monde en otages…

Il fut un temps où l’été était une période creuse dans les salles. Désertée par les blockbusters ou les films à haut potentiel évident, ce qui laissait le champ libre au hasard, aux succès imprévus ainsi qu’aux premiers longs métrages. Mécaniquement mieux exposés, ceux-ci pouvaient prendre le temps de s’épanouir en amassant les fruits du bouche-à-oreille. À l’ère du flux multimédiatique continu, leurs chances d’exister sont encore plus ténues. Il y a deux ou trois décennies, Last Stop : Yuma County de Francis Galluppi aurait certainement attiré tous les regards, pris dans le flot des épigones de Tarantino — l’affiche française elle-même proclame la filiation, sans doute à tort et plus gros que le Prix du Public à Reims Polar ; c’est dire l’influence qu’elle prête au festival.

En attendant gas-oil

Or se focaliser sur la prise d’otages “pulpfictionnesque“ dans un diner rétro serait faire fausse route. Certes, il y a de la tension, des trognes patibulaires transpirantes joliment éclairées en clair-obscur ; de la tension et de l’impasse mexicaine, du quiproquo, du suspense et de la surprise autour de cette situation mais elle ne résume pas le film ni l’histoire de ce piège à rats métaphysique ayant des allures de purgatoire sartrien ou de décor beckettien — l’arbre rachitique se trouvant remplacé par un restauroute-motel tout aussi dépouillé (et sans climatisation) pour une attente sans fin.

Il faut aussi chercher des parentés du côté des frères Coen — par exemple No Country for Old Men pour l’ambiance néo western ; Burn after Reading, Fargo et Arizona Junior pour les portraits d’imbéciles heureux et de gugusses armés impliqués dans des affaires criminelles les dépassant ; Miller’s Crossing et The Barber pour la stylisation vintage et surtout l’inéluctable poids de la fatalité. Les personnages sont en effet ici guidés par les pires inspirations qui mèneront par un enchaînement diabolique au chaos total : ils illustrent à leurs dépens la Loi de Murphy — « si quelque chose peut mal tourner, cela finira par mal tourner ». En définitive, Last Stop : Yuma County ressemble à une fable de La Fontaine made in Arizona ; un conte moral, à l’humour d’autant plus irrésistible qu’il s’avère cruellement macabre.

Le plein de plomb

Il paraît que Francis Galluppi a bénéficié de la vente de la maison de son producteur pour pouvoir financer ce film. L’information pourrait passer pour anecdotique mais elle rappelle qu’il existe en marge des franchises nanties de budgets obèses, une alternative indépendante jouant le rôle des séries B d’antan : celle de détecter les talents. Des films plus ou moins sauvages tournés dans une économie de guerre mais permettant de tester l’efficacité “dans les conditions du réel“ d’un cinéaste. On ne prétend pas que Last Stop : Yuma County est le Following (Nolan) ou le Pi (Aronowsyi) de Galluppi mais il y fait une démonstration de son habileté suffisamment probante pour que l’on ait confiance en la suite. Surtout s’il investit le son (notamment la radio) autant que l’image comme il le fait ici. Il lui faut donc du carburant. En liquide, de préférence.

Last Stop : Yuma County de Francis Galluppi (É.-U., 1h31) avec Jim Cummings, Faizon Love, Jocelin Donahue… En salle le 6 août 2025.

***

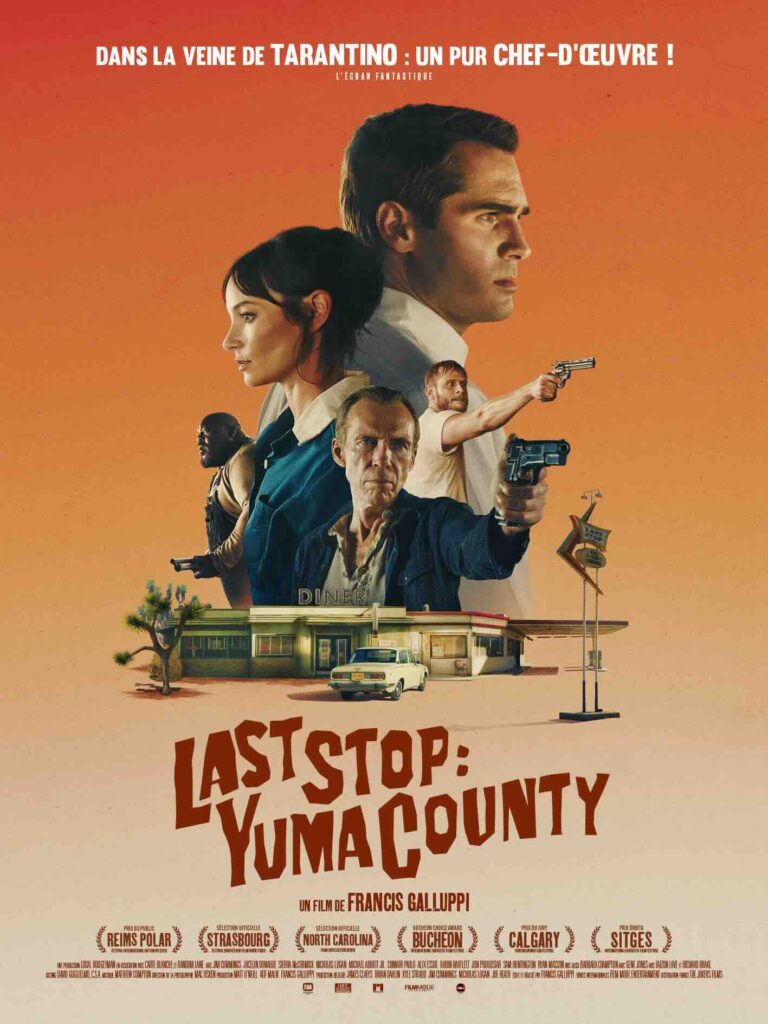

Confidente de Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti

Turquie, 1999. Opératrice téléphonique pour une hotline érotique, Sabiha enchaîne sous le pseudo de Arzu les appels tarifés et les rôles pour des clients parmi lesquels des habitués appréciant son écoute. Bon élément, elle repousse les avances de son patron en veillant à ne pas trop le froisser car elle a besoin de son job. Lorsqu’un tremblement de terre ravage le pays, Sabiha se trouve en communication avec un adolescent bloqué sous des décombres. Et en position de contacter une personne influente pour le secourir grâce à un incroyable concours de circonstances…

Exercices de style constituant à eux seuls un sous-genre dans le registre du cinéma noir, les “films de téléphone” déçoivent rarement. Surtout lorsque l’un ou plusieurs de interlocuteurs demeurent invisibles pour évoluer dans un hors champ parallèle permanent, déjouant ainsi la convention d’une représentation simultanée entre l’audio et le visuel. Outre sa vertu d’étendre théoriquement l’espace narratif grâce au travail conjoint du cinéaste et du spectateur, ce concept entretient le suspense en laissant planer la possibilité/la menace du surgissement de l’espace invisible ou aveugle. Raccrochez, c’est une erreur ! (1948), Scream (1996) ou Phone Game (2022) ont à divers degré joué sur ce registre à des fin d’effroi… tout en plaçant la ou le correspondant à l’écran en situation de victime.

Elle et l’ouïe

Même si elle se trouve entre le marteau de son mari et l’enclume de son employeur — et de surcroît prise en étau entre des personnes d’influence plus ou moins dangereuses —, Sabiha n’est pas la réelle victime de Confidente : sa position est davantage celle d’un relai d’empathie pour le spectateur. Lequel éprouve par osmose l’urgence et la tension grâce à l’unité de temps et de lieu (le huis clos du call center) ainsi qu’aux très gros plans appuyés sur le visage de l’héroïne, les yeux écarquillés par son écoute. Héroïne, elle le devient par choix en prenant le risque d’imposer au bluff à un puissant notable la mise en œuvre de secours d’urgence, sans avoir la certitude qu’elle-même s’en tirera indemne.

On ne peut conclure sans imaginer le lien potentiel entre le séisme d’Izmit de 1999 et ses résonances dans la vie turque. Ni sans voir des similitudes entre la figure du procureur — figure charismatique et influente au centre du pouvoir dans le film — et celle de l’actuelle homme fort d’Ankara, en pleine ascension à l’époque où se déroule Confidente. Toutes ressemblances etc.

Confidente de Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti (Tur.-Fr.-Lux., 1h16) avec Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner… En salle le 6 août 2025.

***

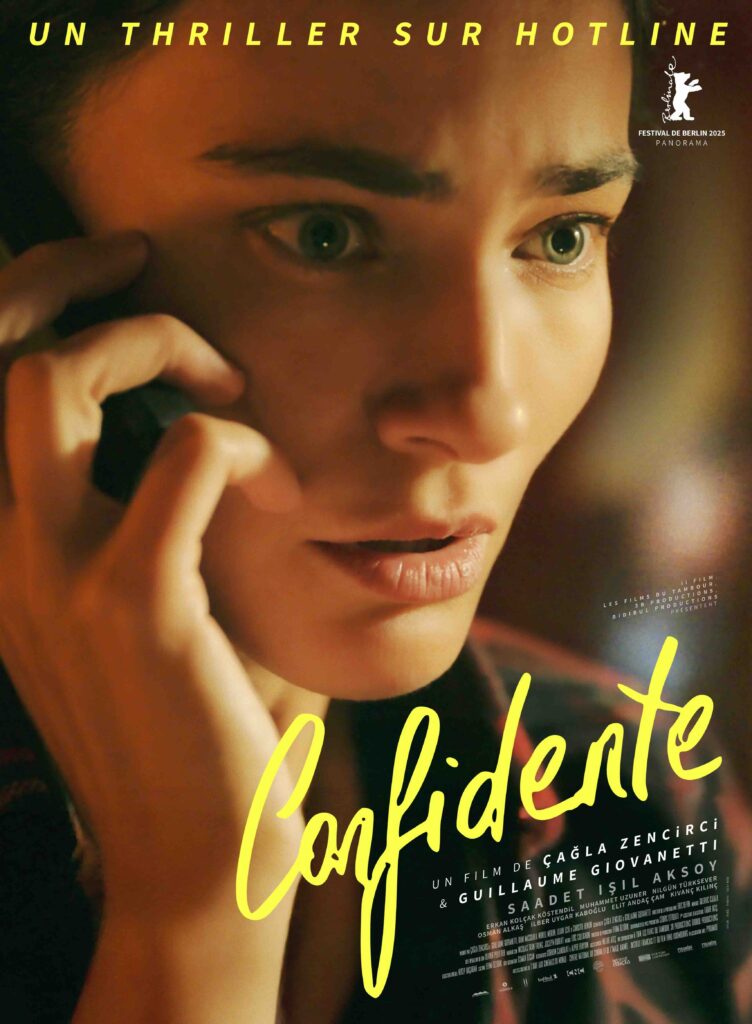

L’Éte de Jahia de Olivier Meys

Adolescente vivant avec sa mère traumatisée par la guerre dans un centre pour réfugiés, Jahia attend avec impatience le précieux sésame qui l’autorisera à demeurer en Belgique. L’arrivée d’une fille de son âge, la pimpante Mila, venue de Biélorussie avec sa famille, vient réveiller son quotidien morne. Mila motive Jahia, la convainc de travailler à l’école, de sortir de sa coquille. Les deux deviennent inséparables jusqu’au jour au Mila et les siens reçoivent une notification de quitter le territoire…

Le début, documentarisant, est un peu passe-partout : Olivier Meys présente le fonctionnement global de l’institution en suivant Jahia et en révélant sa problématique personnelle — mettre son été à profit en révisant pour passer l’examen qu’elle a raté par démoralisation. Sans occulter les questions de fond, la tonalité change avec l’arrivée de Mila et l’apprivoisement mutuel entre les deux caractère opposés : l’une solaire, l’autre taciturne qui s’accordent pour faire d’inoffensifs quatre-cents coups dans l’espace restreint qui leur est dévolu. Ces séquences de vie malgré le contexte “de Damoclès” constitue la fraction la plus intéressante du film : la construction d’une amitié. Mais le réalisateur a hélas voulu ajouter (inutile) une couche dramatique.

Le trop est l’ennemi du bien

Son histoire aurait en effet pu se passer de son coup de théâtre médico-tragique — un tire-larmes, peu crédible pour des adolescente de cet âge : elles ont quatre ou cinq ans de trop. L’Été de Jahia possédait avec l’alchimie de ses jeunes comédienne suffisamment d’arguments pour être captivant. Et surtout un autre axe très pertinent : celui de tester la réaction de ses spectateurs face à la logique ou à l’arbitraire des refus des demandes d’asile et des expulsions.

L’Éte de Jahia de Olivier Meys (Fr.-Bel.-Lux., 1h31) avec Noura Bance, Sofiia Malovatska, Céline Sallette… En salle le 6 août 2025.