Après avoir consacré un livre à son père (“L’Homme qui ment”), Marc Lavoine en dédie un à sa mère pour l’aider à surmonter son intolérable disparition. Ce récit-roman décalé aux lisières du surréalisme raconte donc le départ de la mère de Marcel (le double de Marc) ainsi qu’un voyage à cheval dans le Grand Nord. Conversation.

Rencontrer le public autour d’un livre, est-ce un exercice comparable à celui que vous accomplissez lorsque vous montez sur scène en tant qu’interprète ?

Marc Lavoine : C’est différent. Quand je vais en scène, j’ai des copains avec moi. Là, c’est différent parce qu’on se voit près, et puis je viens avec un livre et ce ne s’est pas la même focale avec laquelle j’écris d’habitude. Je suis habitué à écrire des chansons. Ce livre, après l’avoir écrit, on m’a demandé de le sortir ; je ne l’aurais jamais sorti sinon.

Et en sortant, j’ai laissé partir ma mère, d’une certaine façon. Et c’est bon de laisser partir les gens parce qu’ils nous appartiennent pas. Il faut les laisser partir : on n’a pas le droit de les retenir. Certains d’entre nous pensent qu’il y a autre chose après — on ne sait pas, mais plus on laisse partir les gens, plus ils nous reviennent, en fait, plus ils sont en nous et plus on les laisse grandir en nous. Et les valeurs, les principes, les choses qu’ils nous ont apprises, demeurent.

Quand arrivent les chevaux est certes un livre sur le processus d’écriture et de deuil — si tant est qu’il y ait un processus de deuil — mais il avant tout un objet littéraire, dans la mesure où ce n’est pas forcément un roman au sens traditionnel du terme…

Le livre sur mon père était différent, parce qu’il était un coureur de jupons. Il était mort en ingénu d’une certaine façon. Quand il est mort, j’ai cru que c’était une blague. Quand ma mère est morte, j’ai su que c’était pas une blague. Et je n’ai pas eu la même réaction.

Certains disent qu’elle a disparu ou qu’elle est partie… Elle n’est pas partie, sinon elle reviendrait. Elle ne revient pas. Donc elle est vraiment morte. Et dans cette mort-là, ça a été pour moi surréaliste. Je me suis recroquevillé dans la culture qui était la mienne, puisque c’est la poésie qui m’a permis de parler, d’écouter, de comprendre — enfin, d’essayer de comprendre. Je suis resté vraiment sur le flanc. Parce que j’ai cru que j’étais responsable. Elle est morte parce qu’elle était usée, ce n’était pas de ma faute. Il a donc fallu que je comprenne pourquoi ce n’était pas de ma faute. D’écrire ce livre m’a fait comprendre : j’ai cherché un chemin pour essayer de trouver… C’est pour ça qu’il a écrit comme ça et pas comme le premier.

Quand vous parlez de poésie ou de surréalisme, on le comprend d’autant mieux. On voit presque du Vian à l’intérieur de ce livre…

N’y allez pas trop fort ! (sourire)

Celui de L’Écume des jours : hyper précis, quotidien, très parisien et qui part sur des chemins de traverse — ce qui est assez logique avec ces chevaux qui vont l’emmener jusqu’en Suède…

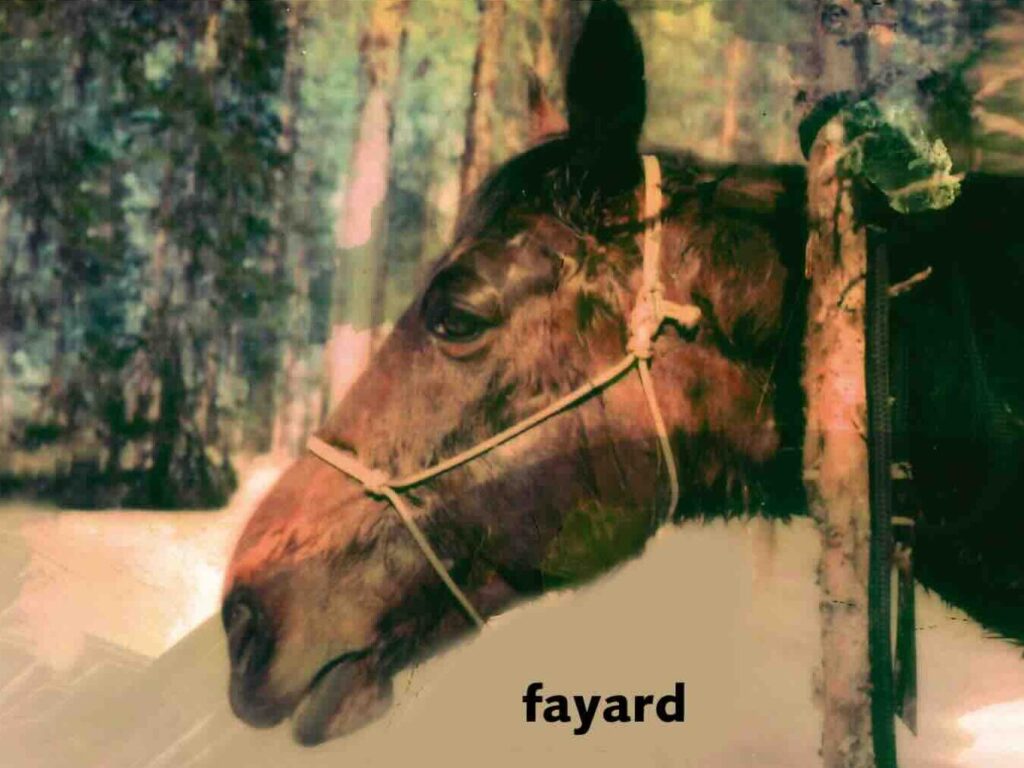

Tout cela est vrai. Dans le livre, je prends le choc de cette disparition. Et puis il se passe deux choses dans ma vie plus importante que ça : j’ai deux amis qui perdent leurs enfants et je n’ai pas accepté cette idée-là. Donc je me suis dit : « pour qui tu te prends pour te croire être le personnage principal de cette histoire ? » J’ai commencé à faire du cheval sur le dos d’un gros ardennais, un gros cheval avec une longue crinière et une queue blanche qui touche par terre. Je faisais la sieste dessus. J’étais vraiment très bien sur ce cheval. Je m’étais pas rendu compte du lien que j’avais avec lui jusqu’à ce qu’il meure dans mes bras. Tout est vrai, mais ce dont je me souviens, qui est ce que j’imagine, c’est l’idée d’Aragon. On est toujours là, dans ce…

…Mentir vrai ?

Oui… Tout ce qui m’est arrivé, m’est arrivé. Mais ça arrive aux gens, surtout. Ce que j’ai essayé de faire, c’est de trouver le point commun entre nous tous.

La mort est avec nous tout le temps, il faut bien vivre ; il faut essayer d’être bien à sa place, même si ce n’est pas tout à fait agréable tous les jours, bien sûr — surtout en ce moment. Mais la vie est belle quand elle est belle et ça lui arrive souvent. Prévert avait raison quand il disait que « le bruit de l’œuf dur est terrible sur le comptoir », et même si chaque fois qu’un œuf dur est terrible, ça prend une dimension supérieure parce que la vie est souvent terrible. Mais dans la vie, il y a quand même cette grâce qui fait qu’on peut être tous heureux ensemble et ça vaut la peine d’être vécu.

La vie est souvent terrible. Mais dans la vie, il y a quand même cette grâce qui fait qu’on peut être tous heureux ensemble et ça vaut la peine d’être vécu

Marc Lavoine

Ce point commun entre nous tous n’est-il pas justement notre part animale ? Il y a d’ailleurs un sacré bestiaire dans votre livre qui émane de votre mère, qui elle même se fait appeler “Majuman”…

Oui (sourire). Elle m’appelle mon petit rat, mon petit chat, mon petit chameau en fonction des situations… Et il y a beau merle, qui m’a été donné par mon attachée de presse Marie Lafitte : quand je parle, elle fait : « beau merle ». C’est vrai que chaque animal a une humanité… Mais le cheval est au-delà de tout ça, parce que un cheval, c’est pas domestique, c’est pas sauvage, c’est les deux en même temps. Et il n’obéit pas à un maître, il obéit à un cerveau. Il faut vraiment se connecter à lui ; il faut se déshabiller de tout pour être connecté à ce cheval. C’est mieux qu’une thérapie très très forte : les autistes travaillent beaucoup avec les chevaux — et les dauphins aussi. Il y a une part d’humanité dans le cheval qui est au centre de Guernica, qui est au centre de l’art en général.

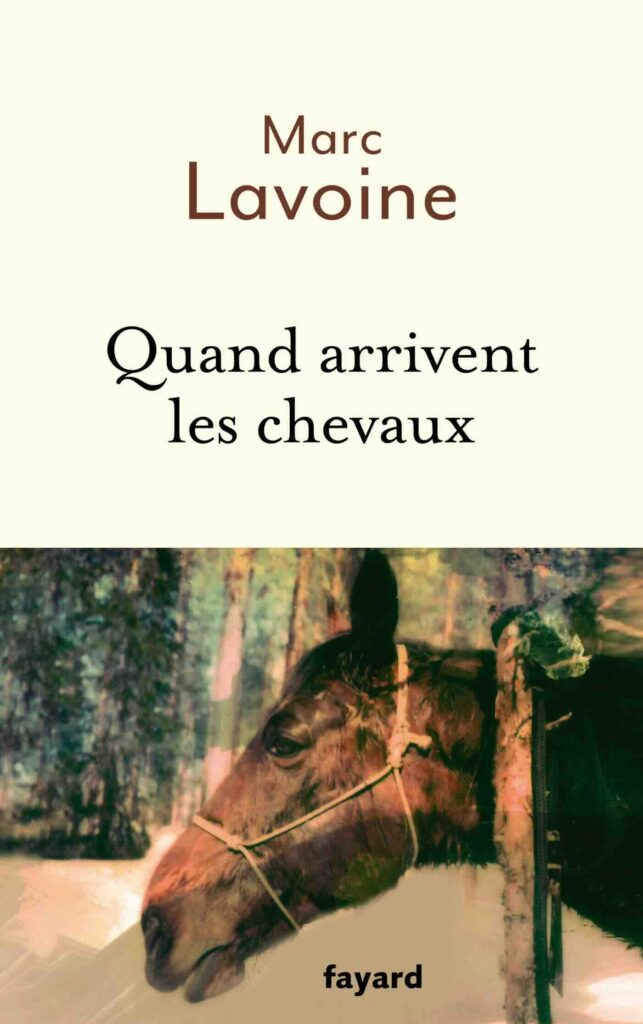

Pourquoi ce cheval est entré dans ma vie ; pourquoi celui-ci m’a choisi ? Celui qui est en photo sur la couverture, c’est vraiment le cheval que j’ai monté. Il est extraordinaire : il ne donne pas de coup de sabot, on peut passer derrière ; il ne va pas lui donner de coups de pieds. Il m’a vraiment choisi.

Lors de votre traversée équestre, vous avez vécu plusieurs épisodes insolites, notamment une séance de sauna rocambolesque, suivie d’une sorte de bain de minuit un peu particulier…

On est tous avec notre serviette et là, j’aperçois un trou dans la glace. Large, avec une petite échelle. « C’est marrant. —Oui, c’est marrant, tu vas voir » Et je comprends qu’il faut aller dedans, s’immerger complètement sous l’eau, sortir la tête de l’eau. À ce moment-là, normalement vous sortez mais là, vous ne sortez pas. On vous demande de dire pourquoi vous êtes là. Je l’ai fait — j’ai eu peur au départ. j’ai compris qu’il fallait que je rentre dans l’eau doucement, en mettant mon cœur en bas ; en respirant vraiment. Je suis rentré dans l’eau et je me suis immergé jusqu’au plafond.

Quand j’ai ressorti la tête, ils m’ont dit : « alors, qui tu es, d’où tu viens, pourquoi t’es là ? » J’ai baratiné un truc et ils n’étaient pas d’accord pour que je sorte. Je me suis ré-immergé dans l’eau et je suis sorti : « Je suis là parce que ma mère est morte et que j’ai du mal à l’accepter. —Tu peux sortir. » Ça a été une aventure unique, ça m’a vraiment remis dans l’humilité, à ma place d’une certaine façon. C’était important pour moi à ce moment-là.

Cette immersion glaciale ressemble à une sorte de baptême, de renaissance ou à quelque chose d’initiatique… A-t-elle été décisive dans un lâcher prise pour la libération du manuscrit ?

Je n’ai pas lâché prise. Non, je me suis abandonné, j’ai accepté de m’abandonner. En fait, s’abandonner c’est être qui nous sommes. J’ai accepté ma prétention, mes défauts, mon humilité, ma générosité, tous mes défauts, quoi…. Et je crois que ça va mieux depuis ce soir-là, depuis que j’ai abandonné tout ça. Alors on n’est pas à l’abri mais j’essaie quand même de rester fidèle à l’âme de ma mère. Elle était très gentille et elle disait toujours la vérité ; donc j’essaie de dire la vérité.

À travers ce livre qui est entre la vérité et le mensonge —, ou la version poétique de la vérité…

Le mensonge, non. Je ne suis pas un menteur : je suis un inventeur. Le livre sur mon père s’appelait L’Homme qui ment, le roman d’un enjoliveur – récit basé sur une histoire fausse.Celui-ci, c’est Livre écrit par Majuman, basé sur une sur une histoire vraie. C’est différent. Je commence par une citation de Romain Garry très importante qui fait partie des Promesses de l’aube : « elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n’ai jamais trouvé où habiter depuis ». J’ai eu la chance de croire qu’on peut être bien dans les yeux de quelqu’un — et ça c’est merveilleux, vraiment.

Il faut avoir le droit de rêver ; on doit rêver ! On rêve de toute façon (…) Non seulement on rêve, mais on vit aussi du rêve qu’on rêve.

Marc Lavoine

Pensez-vous que votre regard sur Majuman, sur votre mère, est conforme au regard qu’elle aurait pu avoir sur elle-même ?

Non je pense qu’elle n’avait pas le bon regard sur elle-même. Il y a un documentaire qu’il faut vraiment regarder si vous pouvez prendre le temps, c’est My Stolen Revolution de Nahid Sarvestani, sur une femme en Iran en 1979 dont le frère se fait tuer. Elle est leader d’un mouvement révolutionnaire, laïc et elle est exfiltrée — donc elle ne connaît pas l’emprisonnement, mais quatre de ses amies le sont. Elles se retrouvent en Allemagne toutes les cinq et chacune d’entre elles raconte ce qui s’est passé. Celle qui s’est faite exfiltrer se sent coupable de l’avoir été. Elle ne comprend pas pourquoi son frère est mort, ni sa situation. Et elles lui expliquent tout ce qui leur est arrivé.

Aucune d’entre elles n’est déprimée — aucune. Normalement, les hommes de retour de la guerre sont très déprimés : ils sont dans des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes ; des anonymes, quoi. Ou bien ils tirent sur quelqu’un ou bien ils se tirent dessus. Elles, pas du tout. Elles ont des enfants ; elles continuent à construire la vie. C’est exemplaire, le film est incroyable. Si pouvez regarder, regardez-le. Ma mère aurait adoré ce film : ça lui aurait permis de se regarder telle qu’elle était. Elle avait très peur de l’orage parce que la foudre est tombée à ses pieds quand elle était petite. Quand on a peur de quelque chose, on est inconsolable ; ma mère était inconsolable.

Ce film est très très important pour moi et ça a été vraiment une vision… J’ai compris pourquoi l’homme s’acharne sur les femmes. Parce que c’est un mystère. On est face à un mystère. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi les femmes sont un mystère. C’est tout, voilà tout. Et c’est important de revendiquer ce mystère. L’adulte, qui a une propriété, qui veut avoir de l’argent, qui parfois trahit les gens, qui rend les chevaux plus sauvages, qui met des frontières, je pense qu’il aurait un bon goût de s’inspirer du mystère qu’elles sont. Parce que c’est à partir de là que nous venons et c’est là où nous allons. Ma mère n’y croyait plus ; elle était morte avant de mourir, d’une certaine façon. Donc, c’est pas grave. Elle ne m’appartient pas, il fallait qu’elle reparte, là où elle allait.

Vous savez, moi qui ne croyais pas en grand chose, sur le chemin qui m’a amené à ce livre, il s’est passé des trucs. J’ai rencontré des gens. Ils m’ont parlé. Ils ont essayé de me capter et ils m’ont capté. C’est un mystère et ce mystère doit rester entier, je crois…

Quand on écrit sur ce mystère, est-ce pour tenter de l’élucider ou d’ajouter au mystère ?

Non, c’est juste qu’on essayer de comprendre pourquoi on a été pris par différents courants. D’abord le courant du surréalisme, ensuite vos amis qui vous disent : « elle a raison » et vous qui dites : « non, non, elle est folle. » Et puis vous qui rentrez dans la folie, une fois qu’elle meurt, il faut que les chevaux arrivent, qu’elle parte. Vous vous rendez compte que le cheval est partout, finalement. Donc là, vous devenez méchant, vous devenez fou, alcoolique, seul, méprisable, méprisant… Il faut un choc pour vous réveiller, pour retrouver ce cheval et l’état naturel, pour vous retrouver vous-même. et puis laisser partir.

Se réveiller sans se réveiller forcément, puisque vous évoquez le surréalisme qui reste perméable aux songes, à tout ce qui est de l’ordre de l’onirisme. L’écriture automatique, la présence du rêve en permanence…

Il y a le droit de rêver. Il faut avoir le droit de rêver ; on doit rêver ! On rêve de toute façon. Vous savez quoi : non seulement on rêve, mais on vit aussi du rêve qu’on rêve. Moi, je faisais un cauchemar récurrent : j’avais une boule dans la gorge. Il y avait un fil que je tirais et je tirais… Il était au fond de moi, pendant des heures… Un fil incroyable… Et je le pinçais avec ses dents et il en revenait et je tirais, je tirais, je tirais. Depuis que j’ai sorti ce livre, je n’ai plus ce rêve. Ce cauchemar est parti, alors qu’il était très présent.

J’ai fait une pièce qui s’appelle Le Poisson belge dans laquelle l’actrice dit : « on ne peut pas vivre avec des couleuvres dans la gorge ; un jour il faut les cracher. » Alors bon, crachez pas sur quelqu’un ! Mais je pense qu’il faut tenter ce coup-là parce que ça vaut la peine de les cracher, vraiment. Donc la vie revient, elle est toujours là. Et la vie est belle, vraiment.

Marc Lavoine, Quand arrivent les chevaux, 224 pages (3h de lecture), 20,90€.

Marc Lavoine sera en concert le 23 août à 19h30 dans le cadre du 🔗festival Tempus au Parc de la Lorraine de Erstein (Bas-Rhin) et le 31 août à 20h30 au 🔗Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain).