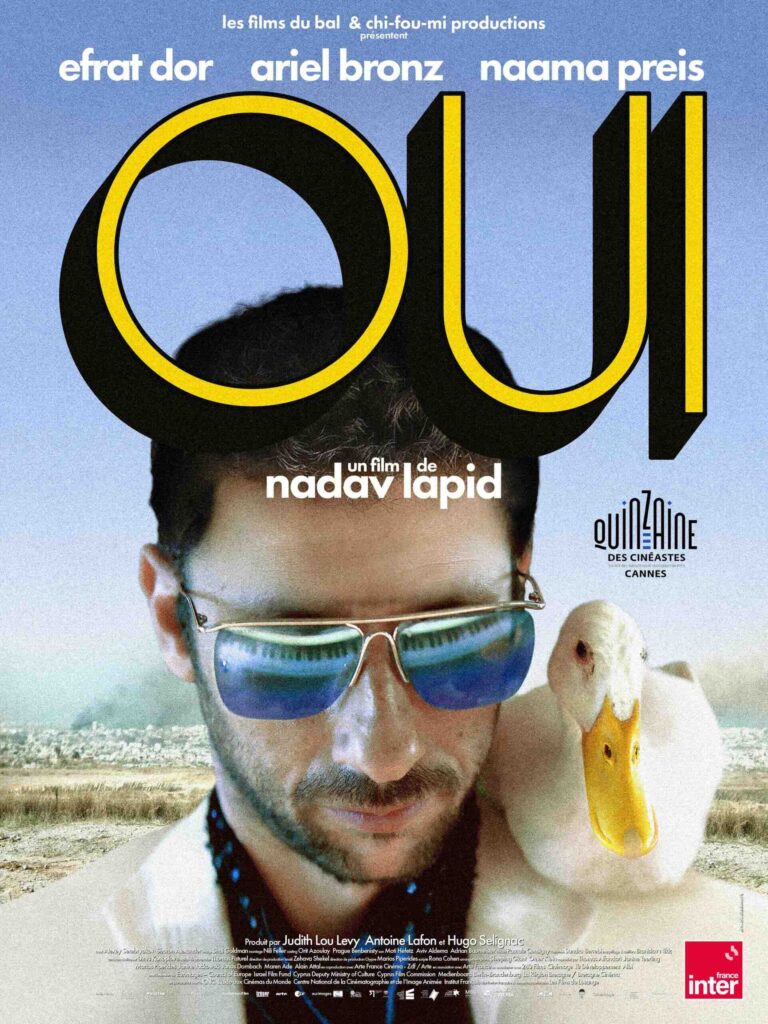

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes, “Oui” suit le parcours d’un musicien se compromettant en acceptant une commande politique dans l’Israël de l’après 7-Octobre. Un nouveau film choc de Nadav Lapid. Rencontre.

Le titre renvoie à la position de l’artiste — et donc à l’artiste officiel. Pensez-vous qu’un artiste face au pouvoir a l’obligation, ou le devoir, de dire non ?

Nadav Lapid : Je pense que mes positions changent avec le temps ; ça vient du fait qu’il y a une différence entre mes positions en tant qu’individu et mes positions en tant que cinéaste. En tant qu’individu, j’essaye de me situer du côté de ce que je trouve juste à faire ; en tant que cinéaste, je suis surtout captivé par ce que je reconnais comme la vérité du moment. En tant qu’individu, je pense qu’un artiste doit toujours mordre la main qui le nourrit, doit toujours faire enrager, énerver tous les gens qui appartiennent à un parti politique — tout ce que je suis en train de dire, je le vis en ce moment ; en ce sens, il y a de la cohérence. Mais il n’a aucun camp, aucune famille, aucune tribu.

D’une certaine manière, il représente déjà depuis le début la vérité du mensonge parce que le cinéma c’est du mensonge : on essaye de trouver une vérité à travers ces mensonges. Il est dans une sorte de position paradoxale et le paradoxe, c’est sa seule maison. En tant que cinéaste, j’ai l’impression qu’on est dans un point assez intéressant — et assez horrible — dans le sens où l’artiste qui résiste appartient d’une certaine manière au passé. Pour être un individu qui résiste, il faut avoir un certain orgueil, un certain sentiment d’importance. On imagine le lieutenant qui crie : « après moi ! », qui se retourne et voit qu’il est tout seul. En une seconde, vous passez du côté de l’héroïsme au côté pathétique.

Je pense que l’état d’artiste ne permet plus vraiment de se positionner du côté de la résistance. En Israël, quand il y a une pétition d’artistes contre ceci ou cela, personne n’en a quelque chose à foutre. À part peut-être deux ou trois individus chanceux, les artistes savent plus faire rêver les gens. Et donc parler des obligations morales d’un artiste, c’est presque archaïque dans un pays pareil. Parce que qui a des obligations ? Celui qui a du poids. Personne parlera des obligations morales d’un chauffeur de taxi…

En tant qu’artiste, vous devez d’une certaine manière vous attaquer à vous-même avant d’attaquer les autres. Moi, je connais mes parts de soumission. J’ai toujours un peu peur de tomber dans une forme de complaisance, je ne suis jamais sûr de ne pas déjà être là-dedans — est-ce que je ne suis pas dans une forme de complaisance avec vous, peut-être ? Et avec le public français ?

Vous savez, je viens d’un petit pays — de mon point de vue, quand on parle de cinéma, tous les pays sont petits, à part les Etats-Unis et la France ; quel compliment pour les Français (sourire) ! Qu’est-ce que ça veut dire être un grand pays quand on parle de cinéma ? C’est être capable de donner les deux choses qui comptent dans le cinéma : l’argent et la gloire. Les Français et les Américains sont capables d’accorder aux autres de la gloire, de la reconnaissance, du financement Donc je pense que quand vous venez d’un petit pays, la question de fidélité à vous-même vous hante beaucoup.

Il y a un mot qui se répète sur Oui : « le film est courageux » Ce qu’on voit dans l’élite des festivals du cinéma mondial, c’est les films les plus libres et le plus sauvages. Qu’est-ce qu’on récompense exactement ? Ce sont des questions qui méritent au moins d’être posées.

Votre film était-il trop sauvage pour la compétition cannoise ?

(sourire) À l’opposé des autres, vous avez l’avantagé de ne même pas avoir à prendre le train pour poser cette question…Les relations un peu trop courtes entre Oui et le Festival des Cannes, de mon point de vue, sont un peu triste pour les deux côtés. Par ailleurs, c’est évident que quand tu fais un film tu prends des risques et sur le plan politique, sur le plan artistique, mais tu espères d’être soutenu par les institutions magistrales comme le Festival des Cannes, qui savaient si bien — et peut-être essaient encore parfois — être du côté des artistes qui n’ont pas peur du feu, qui attisent le feu. Et pas du côté de la bonne distance. Pour nous évidemment, c’était un moment pas du tout joyeux.

Si je me permets — désolé pour la cette forme d’arrogance — je pense que c’est aussi un petit peu triste pour le Festival. Un film comme Oui, que vous l’aimiez ou que vous détestiez, incarne quelque chose qui est peut-être même plus grand que le film lui-même. Le point de rencontre entre une urgence politique et le cinéma parce que c’est vraiment un film de cinéma. Mais faire un film de mise en scène alors que la fumée fumée monte et les bruits des explosions couvrent la bande sonore, je pense que c’est quelque chose qu’un festival comme Cannes doit apprécier et doit soutenir. S’il y avait cette année 21 films plus urgents, plus importants, plus audacieux, que Oui, c’est à vous de juger, par à moi.

La première partie de Oui s’appelle « La Belle Vie » qu’on pourrait traduire en italien par « La Dolce Vita ». Est-ce un hasard ?

(sourire) C’est un des films que j’aime le plus. J’avoue que du point de vue du conscient, je n’ai jamais pensé à ça mais heureusement, je suis quelqu’un de complètement inconscient — ça m’aide beaucoup quand je fais les films. Je n’ai pas eu ça en tête ; après, je pense qu’on peut trouver beaucoup de points commun entre une forme de joie qui n’est pas seulement décadente mais aussi fausse et déprimante. Dans cette partie de fête, on voit bien que les gens dansent sur des cadavres, sur la bouche du volcan. C’est pas exactement la même chose que La Dolce Vita mais oui, il y a une forme de tristesse et quelque chose en commun entre ces deux héros. En adhérant à cette vie, ils perdent de plus en plus leur âme et deviennent de plus en plus un peu des morts-vivants.

Pourquoi avoir nommé votre personnage par cette lettre unique, Y ?

Comme s’il n’y avait pas suffisamment de choses étranges dans mes films ! (sourire) Y est aussi le nom du personnage dans Le Genou d’Ahed ; et j’ai fait un moyen métrage qui s’appelle Journal d’un photographe de mariage où déjà il y avait Y… Je pense qu’il y a quelque chose chez moi qui se rebelle un peu contre ce concept de personnage. Je vois des réalisateurs qui parlent des personnages comme s’ils étaient vivants ; ils disent : « ce n’est pas Maurice ; jamais il ne pourrait faire cela » comme si ce n’était pas eux qui venaient d’inventer ce Maurice !

On rêve toujours d’un film qui serait en guerre contre lui-même ; qui ne voudrait pas être juste un film, qui voudrait être le monde. Chaque film doit aspirer à se dépasser, à être le monde. Pour moi, appeler le personnage Y c’est un peu dire « c’est un film de fiction avec les personnages, mais c’est pas juste un film de fiction avec des personnages ». Ça peut dire : « Y c’est moi, c’est chacun de vous… »

À quoi ressemble votre scénario ? Porte-t-il des intentions de mise en scène, les mouvements de caméra, la dimension plastique que revêt le film une fois tourné et monté ? Est-il davantage visuel, pictural ou littéraire ?

Je viens de la littérature, je pense qu’ils sont très littéraires. Mais peut-être que ça dépend comment on définit le mot littéraire. Je pense qu’ils sont littéraires un peu comme un roman ; pas littéraire dans le sens de « il y a plein de conversations ». J’écris mes scénarios en hébreu et après on les traduit en français ; je me suis rendu compte qu’en France, — peut-être parce que le français est clairement une langue mille fois plus détaillée et précise — vous devez amener beaucoup de précisions.

Par exemple, vous écrivez : « ils sont assis dans la pièce et lui il est assis face à eux ». Il y a toujours le producteur qui dit : « oui, mais ils sont assis comment ? Où dans la pièce ? Et elle a quelle taille, la pièce ? ». Et moi, ce genre de choses, je n’en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c’est quelle sensation il y aura dans la scène. Ça, d’habitude, je le prévois. Et quand j’écris le découpage, j’essaye de garder cette notion. Le découpage peut être le travail le plus technique et bureaucratique pour le travail le plus abstrait et créatif dans la fabrication d’un film.

Sur mes découpages j’utilise très peu des mots comme « travelling, plan large, gros plan »… J’utilise des choses comme : « on le voit dans la pièce et soudain il est tout seul » Je ne vais pas écrire des poèmes en découpage mais je vais garder ça pour le plateau, afin de comprendre quel sentiment j’avais quand on a composé ces plans. Pour moi l’essentiel du travail d’un réalisateur, c’est de détacher son scénario de la bureaucratie du cinéma. Parce que franchement, le cinéma peut être l’art le plus bureaucratique au monde. Ça devient comme payer des factures. D’ailleurs, je suis toujours extrêmement reconnaissant aux cinéastes ou aux moments de cinéma que je vois qui arrivent à me détacher de ces dangers qui guettent n’importe quel réalisateur de devenir un exécuteur de son film.

Avez-vous déjà montré le film en Israël ?

Oui, une fois déjà et au moment où nous parlons, il y a une deuxième projection publique qui commence — d’ailleurs je viens d’apprendre qu’elle est sold out donc c’est sympa. On a montré le film une fois au Festival de Jérusalem. Quelques jours avant la projection, le directeur du festival a reçu une lettre de la part d’un ministre israélien qui l’a sommé de le déprogrammer puisqu’il « se moque de l’héroïsme israélien, de la souffrance… » et toutes sortes de conneries. À la suite de ce qu’on disait auparavant, je dois aussi saluer le courage de ce directeur du Festival de Jérusalem, qui, à l’opposé de d’autres personnes avait vraiment des raisons d’avoir peur, parce qu’il y avait un véritable danger pour eux — pas pour leur vie, mais pour leur poste, pour le festival.

Ils ont choisi de ne pas répondre à cette lettre et de montrer le film. Je suis allé pour la projection, je n’étais pas dans la salle, la séance était pleine ; j’ai entendu quelques personnes qui ont commencé à crier, à insulter en pleine projection, puis ils ont été sortis. Après il y a eu un débat, où des gens ont demandé à l’agent de sécurité de m’arrêter, en disant que j’exagérais. (sourire) Je trouvais ça assez comique. Mais je dois dire que la projection en Israël était un moment extrêmement émouvant.

J’ai lu la plupart des critiques sur le film et vu beaucoup de mots comme : « satire, parodie, brûlot » qui se répètent. Mais je pense que pour des Israélien, ce film n’est ni de la parodie, ni de la satire ni du surréalisme, c’est du néoréalisme. Ils se voient eux-mêmes sur l’écran et je pense qu’ils savent qu’il n’y a même pas un millimètre de distance entre eux et l’écran. Et ça a créé quelque chose d’extrêmement fort.

Oui de Nadav Lapid (Fr.-All.-Isr.-Chy., int. 12 ans avec avert. 2h30) avec Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis… En salle le 17 septembre 2025.