Trois ans après le triomphe de “La Nuit du 12”, et presque trente ans après le début de leur collaboration, la paire Dominik Moll/Gilles Marchand poursuit son exploration de l’institution policière avec “Dossier 137” une histoire d’enquête interne située pendant le mouvement des Gilets Jaunes. Rencontre lors du Festival de Sarlat.

Lorsque l’on recherche aujourd’hui “violences policières” sur Internet, on trouve une déclaration du ministre de l’Intérieur de l’époque, Christophe Castaner, affirmant en 2019 qu’« il n’y a pas d’images de violences policières ». En 2023, Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin affirment eux aussi qu’ « il n’y a pas de violences policières… »

Gilles Marchand : Sans prendre la défense de tous les gens que vous avez cités, dans leur logique sémantique, ils disent qu’il n’y a pas de violence policière pour dire qu’il n’y a pas de “violence policière systémique“ : ce sont des policiers qui commettent des actes violents. Évidemment, la répétition de policiers qui commettent des actes violents et qui ne sont pas sanctionnés, finit par poser la question de si c’est systémique ou pas…

Dominik Moll : Derrière ces déclarations, c’est comme si tout à coup, tout le monde avait lu Max Weber… et l’avait cité de façon erronée en plus, en disant : « l’État a le monopole de la violence légitime ». Déjà, il revendique le monopole, il ne l’a pas. Ensuite, dire que même quand il y a de la violence, elle est forcément légitime, puisque l’État en a le monopole, fait que par un glissement sémantique, on se dit qu’il n’y en a pas, alors qu’évidemment, il y en a.

Ce qui est important, c’est de pouvoir nommer les choses sans qu’on soit tout de suite mis dans un camp ou dans l’autre. De dire qu’il y a des policiers qui ont un comportement violent et qui n’ont rien à faire dans la police : il faut pouvoir dire cela sans que tout le monde lève les bras en disant : « ah il est anti-police, il veut abolir la police » ou « il dit que toute la police est violente » etc. Mais le pouvoir politique a tellement peur de se mettre la police à dos qu’ils sont incapables de le dire — pour la plupart, en tout cas. Et ça, c’est problématique.

Après, aller dans l’excès inverse et dire : « la police tue », c’est comme toute généralisation ; on peut le faire avec tout le monde : « tous les Gilets jaunes sont violents, tous les écologistes sont des éco-terroristes… » On n’en finit pas, quoi ! Il faut avoir une approche différenciée et nuancée, mais il faut pouvoir nommer les dysfonctionnements. Il ne s’agit pas de charger tel ou tel policier — même s’il y a bien sûr sa responsabilité individuelle, — mais de voir aussi d’où ça vient.

C’est ce que dit un des personnages dans le film : on les envoie en première ligne, et quand il y a un problème, c’est eux qui sont pointés du doigt. Ils n’y vont pas tout seuls, on leur tient tout un vocabulaire guerrier que les politiques aiment bien employer en disant « voilà, en face, c’est les ennemis de la République… ». Donc ça ne peut que mener à des violences.

Aviez-vous senti dès l’aube du mouvement des Gilets jaunes qu’il y avait matière à faire un film ?

DM : Non, c’est venu vraiment plus tard — quand on n’en parlait plus, même. C’est presque cela qui m’a interpellé et donné envie de m’y réintéresser. Parce que le Covid était passé par là et ça avait été comme un grand coup d’éponge qui avait tout effacé. C’était bizarre d’avoir vécu, même un peu de loin et pas de l’intérieur, ce moment qui avait pris tout le monde de court et qui avait ébranlé le pouvoir ; trois ans après, c’est comme si ça n’avait jamais existé. Alors que la fracture sociale que ce mouvement a illustrée était toujours présente.

🔗Dossier 137 était-il une manière de filmer ce mouvement et de poursuivre votre travail autour de la police ?

DM : Montrer le mouvement des Gilets jaunes de façon exhaustive, c’est compliqué, parce que c’est très complexe et très large. Il y a eu deux-trois choses concomitantes : l’envie de poursuivre l’exploration de l’institution policière et un intérêt particulier pour la police des polices. Sur la police judiciaire il y a des tonnes de films, de romans, tout ce qu’on veut ; sur l’IGPN, il n’y a rien. Et dans les enquêtes sur des affaires de violences policières, l’IGPN était toujours très critiquée : elle ne peut pas être impartiale parce que c’est des policiers qui enquêtent sur des policiers ; en même temps on savait aussi que l’IGPN était mal aimée par le reste de la police…

Ça nous semblait fictionnellement intéressant d’avoir des personnages entre deux fronts dans une situation inconfortable ; comment ils travaillent — bien ou mal — à l’intérieur. Ça nous intéressait plus de parler du maintien de l’ordre que des affaires de corruption policière. Les ripoux, ça existe aussi, mais ça reste plus au sein de la police, alors que le maintien de l’ordre pose vraiment des questions de rapport police-citoyen ; de démocratie, tout bêtement. On voulait questionner ces choses-là, mais dans le cadre d’un film de genre, d’une enquête policière avec ses codes de tension, de suspense, de rebondissement, etc.

Quand on l’a écrit, c’était au moment des manifestations contre la réforme des retraites, mais j’avais plus envie de situer ça au moment des Gilets jaunes parce que je trouvais curieux qu’on n’en parle plus du tout. Ça me semblait important de s’en emparer. Et aussi par rapport à la fiction qu’on construisait : beaucoup de Gilets jaunes ont la même provenance sociale ou géographique que beaucoup de policiers. D’ailleurs, au début, ils pensaient que les policiers allaient de leur côté et le gouvernement en avait un peu peur aussi. C’est aussi cela qui nous a menés à une origine commune entre l’enquêtrice Stéphanie et la famille des manifestants.

Comme dans La Nuit du 12, c’est l’obstination de votre personnage d’enquêtrice et surtout son empathie qui empêchent que l’affaire ne soit abandonnée…

DM : Tout à fait. L’un des ressorts de la narration cinématographique c’est quand même l’identification donc on essaye de créer cela…

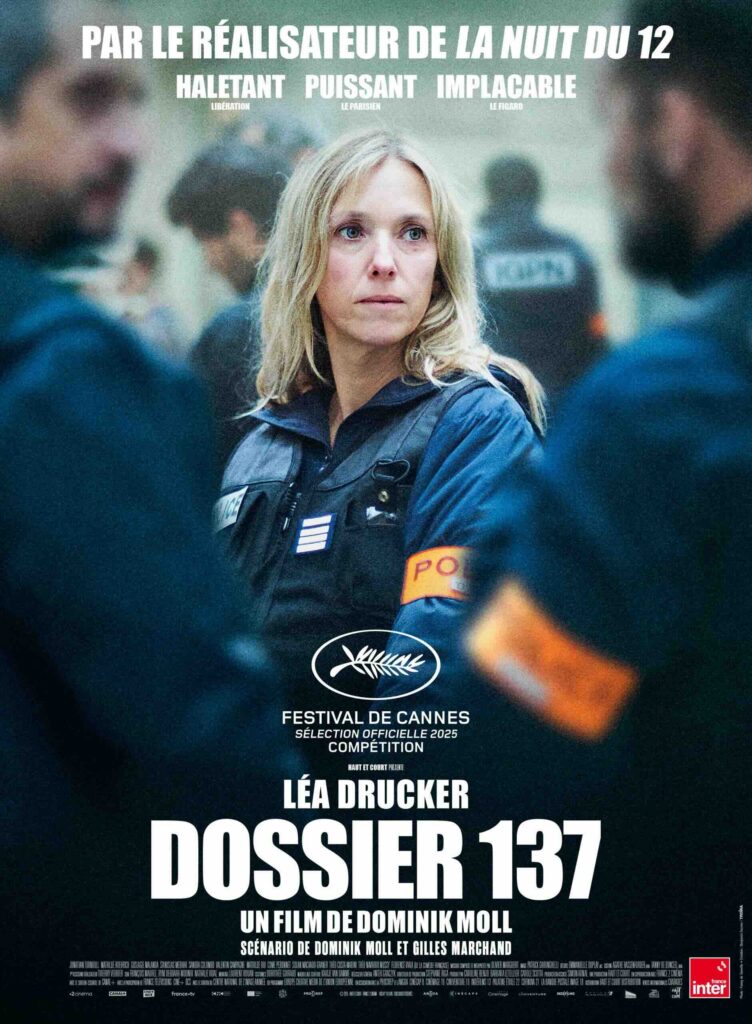

GM : Ça crée effectivement la question d’empathie ou d’antipathie. Lors de la rencontre avec des enquêtrices de l’IGPN, Léa Drucker (qui joue Stéphanie et, dont le travail en tant qu’actrice est de faire sortir des émotions, de les faire partager) leur avait demandé comment elles géraient leurs émotions face à des gens soit qui déposaient plainte, soit qu’elles voyaient en confrontation, soit qu’elles interrogeaient. Comment elles faisaient quand elles étaient soit touchées, soit en colère ? Et les deux enquêtrices disaient : « nous, surtout, c’est ne rien montrer ; on garde tout à l’intérieur »

DM : Non seulement ne rien montrer mais de ne pas se laisser envahir soi-même. Parce que ce qui compte dans une enquête — qu’elle soit au sein de l’IGPN, de la PJ ou n’importe où — c’est les faits : on enquête à charge et à décharge. Si on se laisse envahir par des antipathies, des sympathies ou par l’émotion, ça va fausser ça. Mais évidemment elles disent : « on ressent des choses, mais il faut les garder à l’intérieur ».

Pour le travail qu’on a fait avec Léa, ça a été un fil rouge, une ligne de conduite très importante : il fallait qu’on sente qu’il se passait plein de choses à l’intérieur et qu’elle essayait de ne pas les faire sortir. Il fallait que ça soit quand même évidemment perceptible pour le spectateur, qu’il ne se dise pas : « mais c’est un robot ! »

GM : Une espèce de cocotte-minute, quoi, qui change à peine d’aspect mais dont on sent que ça pourrait siffler…

D’où proviennent les images des émeutes parisiennes que vous montrez ?

DM: Il y a plusieurs choses. Les 70 photos ont été faites essentiellement le 8 décembre 2018 par des photographes ; en ce qui concerne les vidéos, la plupart, c’est nous qui les avons tournées, mais elles sont agrémentées de quelques plans d’images préexistantes qui ont également été tournées par des journalistes pendant l’acte IV des Gilets jaunes le 8 décembre 2018, qu’on a sélectionnés pour les faire correspondre aux plans qu’on avait tournés avec les comédiens et les figurants.

Vous montrez que ce sont des images qui parviennent à rétablir une forme de vérité et de justice. Or, aujourd’hui, nous sommes dans un moment de la société où la technologie fait que même l’image n’est plus source de foi. Comment voyez-vous la justice de demain, où l’image n’offrira plus ce rempart ?

GM : Ce qui est paradoxal, c’est qu’on est probablement au moment où il y a le plus d’images qui arrivent. Chacun a une caméra sur lui ; des tas de choses ont pu être filmées qui auraient demandé d’avoir des journalistes à des endroits improbables. Et au moment où on arrive effectivement à cela, on se pose la question d’images complètement inventées, indécelables. Qu’est-ce que ça va donner ? C’est difficile… Pour l’instant, on se rassure, on entend toujours d’ailleurs les journalistes dire : « on arrive à distinguer, regardez… ». Alors il y a quelques mois, on disait le nombre de doigts à la main. Maintenant, on sent bien qu’on peut avoir cinq doigts et sortir d’une IA…

DM : C’est difficile d’y répondre. C’est vrai que ce n’est pas hyper rassurant si on se dit qu’on peut faire des deepfakes indécelables, ce qui va certainement venir assez rapidement…

GM : En tout cas, c’est sûr que l’argument de dire : « les images n’ont plus de valeur » sera utilisé par ceux qui veulent qu’il n’y ait pas d’image.

Dossier 137 de Dominik Moll (Fr., 1h56) avec Léa Drucker, Stanislas Merhar, Sandra Colombo, Guslagie Malanda… Sortie le 19 novembre 2025.