Deux sœurs norvégiennes aux prises avec leur père manipulateur et un agent de sécurité grec arrivent dans les salles cette semaine. Entre autres…

Valeur sentimentale de Joachim Trier

Oslo. Agnes et Nora viennent de perdre leur mère et voient resurgir Gustav, leur père, longtemps absent. Réalisateur désormais rangé aux rayon des vieilles gloires, ce dernier arrive avec un scénario pour Nora, comédienne triomphant au théâtre malgré un trac ravageur. La teneur autobiographique du script ainsi que le ressentiment personnel la conduisent à refuser la proposition ; Gustav rebondit en engageant une star américaine fan de son travail, Rachel Kemp…

Tôt ou tard, Joachim Trier finira par décrocher une récompense suprême dans un festival majeur. Sans doute sur la Croisette où il a déjà tutoyé les sommets du palmarès, dont cette année avec Valeur sentimentale récipiendaire d’un Grand Prix consensuel — ce qui n’est pas un gros mot — et plutôt prévisible. En effet, non seulement il parle du “métier” (et l’auto-réflexivité critique paie souvent dans le milieu) mais revendique la quintessence du cinéma nordique tel qu’on se le représente depuis que Bergman, nourri par Ibsen et Strindberg, en a fixé les contours à l’écran : entre intimisme tumultueux et introspection existentielle dans des intérieurs sobres de bois clair.

Maison de fa(m)ille

Un mixte d’habitus et d’habitat donc, lequel prend ici une importance considérable : davantage qu’un décor, la demeure de la mère défunte est un personnage en soi, portant dans ses murs les souvenirs et les stigmates de la fission familiale. Un lieu de réunion ravivant symétriquement les discordes passées lorsque Gustav l’investit pour son projet égotiste, tel un profanateur de mémoire ou un charognard. On est loin de l’embarrassant mais fantasque père du Toni Erdmann (2016) de Maren Aden : Gustav est l’incarnation de l’auteur à l’ancienne d’avant #me too, un Cronos prêt à dévorer jusqu’à ses enfants dans le seul but d’accomplir son “œuvre”. D’autant plus redoutable qu’il sait être séducteur auprès de ses proies.

On l’a compris, le portrait que Joachim Trier dresse de ce type d’auteur-cinéaste dont les films racontent une version réécrite, idéalisée de son existence est loin d’être flatteur. Tout est fabriqué chez lui, y compris… son chez lui (sa maison), recréée à l’identique pour les besoins du tournage de manière à conserver un contrôle absolu de démiurge. « Quand un écrivain naît dans une famille, disaient Miłosz et Roth, alors cette famille est foutue. » C’est donc pareil avec les cinéastes.

Père version manipulatrice

La “valeur sentimentale” du titre n’est pas dévolue qu’à la maison dont les survivants se partagent l’héritage et la destinée. C’est aussi le chantage affectif dont Gustav use et qui infuse dans les relations lorsqu’il n’est pas là. Ainsi, si Nora fait carrière sur scène avec succès, c’est rongée par un syndrome de l’imposteur. Elle se donne corps et âme à son art, si proche de celui de son père, comme si elle ne pouvait se résoudre à rompre un fil invisible qui les lie. A contrario Agnes, qui fut dirigée enfant par son père a fait un trait sur le monde du spectacle pour s’épanouir dans sa vie amoureuse, maternelle et professionnelle. Elle a appris plus tôt à déjouer la mécanique d’emprise de Gustav, Nora restant plus fragile.

L’attachement dont il est aussi question ici possède un avers plus positif : la fidélité artistique mutuelle. Celle qui lie Joachim Trier à ses comédiens en est un exemple. Inutile d’évoquer la présence de son acteur mascotte Anders Danielsen Lie — c’est quasiment une obligation —, parlons d’un mot de Renate Reinsve, alias Nora. Prix d’interprétation à Cannes pour leur précédente collaboration — le pétard mouillé Julie en 12 chapitres (2021) si surcoté — la Norvégienne trouve ici un rôle plus ambitieux à défendre. Malgré cela, elle se fait voler la vedette par la découverte Inga Ibsdotter Lilleaas, qui campe sa sœur, la si posée Agnes. Comme un écho (involontaire) au récit…

Valeur sentimentale (Affeksjonsverdi) de Joachim Trier (Nor.-Fr.-All.-Dan.-Su., 2h14) avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie… En salle le 20 août 2025.

***

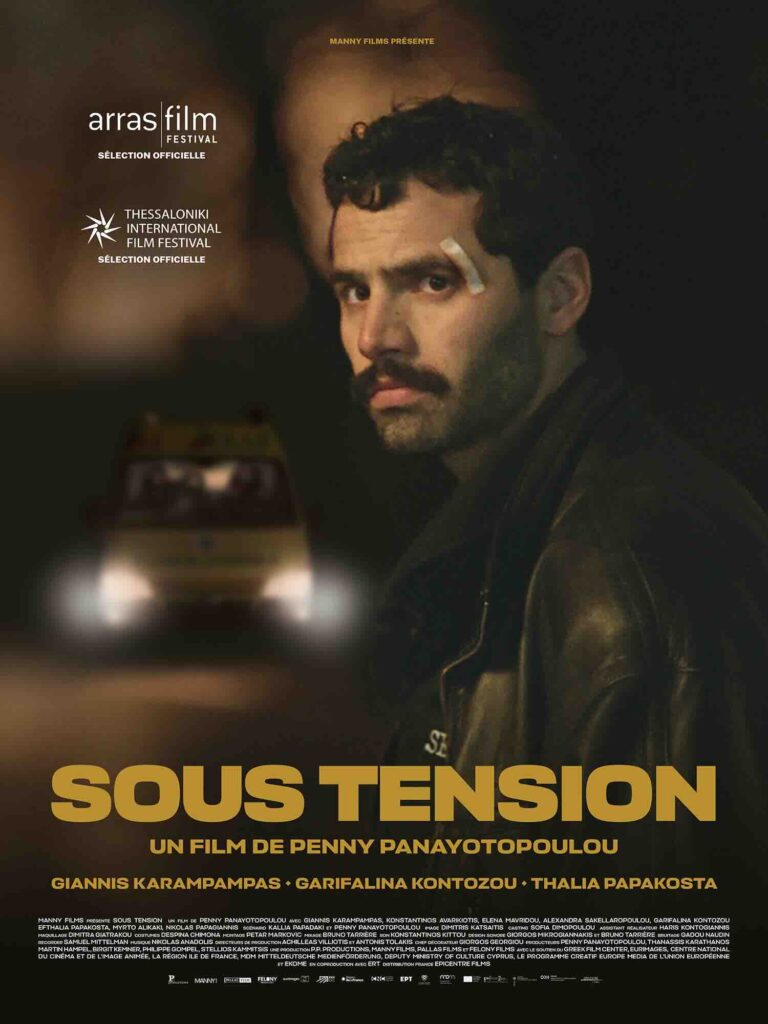

Sous tension de Penny Panayotopoulou

Grèce, de nos jours. Les conséquences de la crise pénalisent encore durement la population, notamment Costas qui, même s’il vient de trouver un emploi d’agent de sécurité dans un hôpital, peine à joindre les deux bouts. Lorsque son frère est victime d’un grave problème de santé, aggravant les difficultés économiques de la famille, le conduisent à tremper dans une arnaque médicale. Mais le prix à payer sera plus lourd qu’il ne le supposait…

Comment un brave type, moralement structuré, serviable et honnête, finit par mettre le doigt dans un engrenage mafieux ? Sous tension est une sorte de cas d’école expliquant la situation de ces citoyens modèles, soutiens de famille irréprochables déviant par lassitude ou exaspération vers des valeurs aux antipodes de ses convictions — morales ou idéologiques. Costas en est l’incarnation : non seulement il doit assumer les dettes de ses proches, mais il voit sa fiancée étudiante manifester de la honte d’être en sa présence et envisager un avenir ailleurs, dans un autre pays. Quand un État est si délabré que ses ressortissants n’ont plus de perspectives et remâchent leurs frustrations, les conditions sont propices à tous les basculements.

Régime grec

Ce portrait de Costas que dessine Penny Panayotopoulou est passionnant (hélas) car il révèle la somme de ramifications et de responsabilités venant enserrer son existence — existence qui ne lui appartient même plus, tant il doit vivre pour les autres en s’occupant de l’oranger de son défunt père, la maison de sa mère, la famille et l’entreprise endettée de son frère, les malades de l’hôpital… Observateur baissant le nez, témoin condamné au sur place quand d’autres s’en sortent, il symbolise le Grec contemporain, un Sisyphe accablé sans espoir apparent de salut.

À telle enseigne que le plan final offre une double lecture particulièrement stupéfiante. Baigné d’une lumière éclatante, son atmosphère d’une sérénité jamais rencontrée durant tout le film laisse planer le doute sur ce qu’il nous donne à voir : un happy end de cinéma ou bien une vision poétique empreinte de fantastique représentant un dénouement tragique. Si le contexte incite à pencher pour la second interprétation, le réalisme soutenu de l’ensemble du film incite à croire, par osmose, en une issue favorable.

À qui s’interroge, pour finir, sur ce que pourrait devenir le système hospitalier public hexagonal si des mesures de restriction/compression supplémentaires (déguisées en mutualisation/optimisation) devaient être prises, on lui conseillera de se pencher sur l’état des établissements grecs montré sans fard par ce film. La pseudo économie comptable vantée se reporte toujours sur le dos des personnels soignants submergés, des établissements rendus vétuste et des patients sacrifiés, condamnés à ne plus être sauvés… Tout en faisant le jeu de parasites ayant trouvé moyen d’exploiter cette nouvelle misère : la nature humaine vénale a horreur du vide…

Sous tension (Wishbone) de Penny Panayotopoulou (Gr.-Fr.-All.-Chy., 2h03) avec Giannis Karampampas, Garoufalina Kontozou, Konstadinos Avarikiotis… En salle le 20 août 2025.