Une cure de jouvence toxique, une rééducation par le travail, un passager clandestin, trois amies et une femme harcelée sont à l’affiche cette (riche) semaine cinématographique. Entre autres…

The Substance de Coralie Fargeat

Star de télé animant une émission de fitness, Elisabeth Sparkle vient d’atteindre la cinquantaine… ce qui lui vaut d’être congédiée. Vivant seule et sans perpective, elle se laisse convaincre de participer à un programme scientifique clandestin visant à lui faire exprimer « la meilleure version d’elle-même ». Pour cela, elle s’injecte la Substance, qui lui fait accoucher d’une sorte de clone rajeuni, Sue. Les deux entités “mère” et “fille” demeurent interdépendantes et doivent tous les sept jours sans faute se relayer pour pouvoir survivre en harmonie. Hélas, Sue va commencer à prendre goût à son autonomie. Ce qui ne sera pas sans incidence sur Elisabeth…

Il n’est pas défendu de trouver cocasse l’attribution du Prix du Scénario à ce film dans la mesure où il fait, par une explicite mise en abyme, du (presque) neuf avec du vieux. Cette fable syncrétique emprunte en effet autant à Faust qu’à Dr Jekyll & Mr Hyde, Frankenstein ou L’Homme à la cervelle d’or voire Des fleurs pour Algernon pour tisser sur le motif toujours contemporain de l’amélioration de l’Homme par l’Homme notamment via ses richesses intrinsèques. Y a-t-il davantage de mérite ou d’ingéniosité d’écriture parce que la réalisatrice évoque en sus la pression d’une société jeuniste exercée sur les femmes prenant de l’âge ? Ce n’est pas non plus une révélation, Eve de Mankiewicz ayant déjà bien souligné cet épouvantable travers.

Espérons que ces lauriers ne récompensent pas uniquement un female gaze, auquel cas ce serait la négation de l’écriture de Coralie Fargeat, seulement la constatation de son statut d’autrice. Alors qu’il y a quelques séquences bien troussées dans ce film, comme le prologue et l’épilogue sur l’étoile d’Elisabeth, qui métaphorisent tellement l’histoire qu’ils se suffisaient presque à eux-mêmes. En fait, le jury a dû être bien embêté : il ne pouvait pas lui donner un prix de mise en scène — cela aurait été redondant de récompenser par procuration Kubrick pour Shining, Cronenberg pour La Mouche, De Palma pour Carrie, ici généreusement cités. Un prix pour les actrices eût été légitime, mais pas de chance : Emilia Pérez était passé par là auparavant avec son trophée collectif, privant de fait la paire Moore-Qualley à l’œuvre sur le double rôle Elisabeth-Sue. Il reste encore l’Académie des Oscar pour donner à Demi Moore une statue rétroactive, comme elle l’a fait avec Brendan Fraser…

Déjà-vu

Là où la direction artistique aurait dû être distinguée, c’est donc un scénario truffé d’invraisemblances qui a été célébré. Où une vieillarde incapable de se mouvoir se met soudain à piquer des 100m et combattre comme une star de lucha libre en bas de contention. Le tout dans un film ne faisant pas assez confiance à la puissance de la suggestion ni de l’épouvante, et qui préfère s’achever en monstre gore — à l’instar de son héroïne — en saturant de gros sang l’espace visuel comme d’autres feraient du gros son pour assourdir les tympans. The Substance reste une gentille série B — avec un B comme bonne élève.

The Substance de Coralie Fargeat (É.-U, 2h21) avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid… En salle le 6 novembre 2024.

***

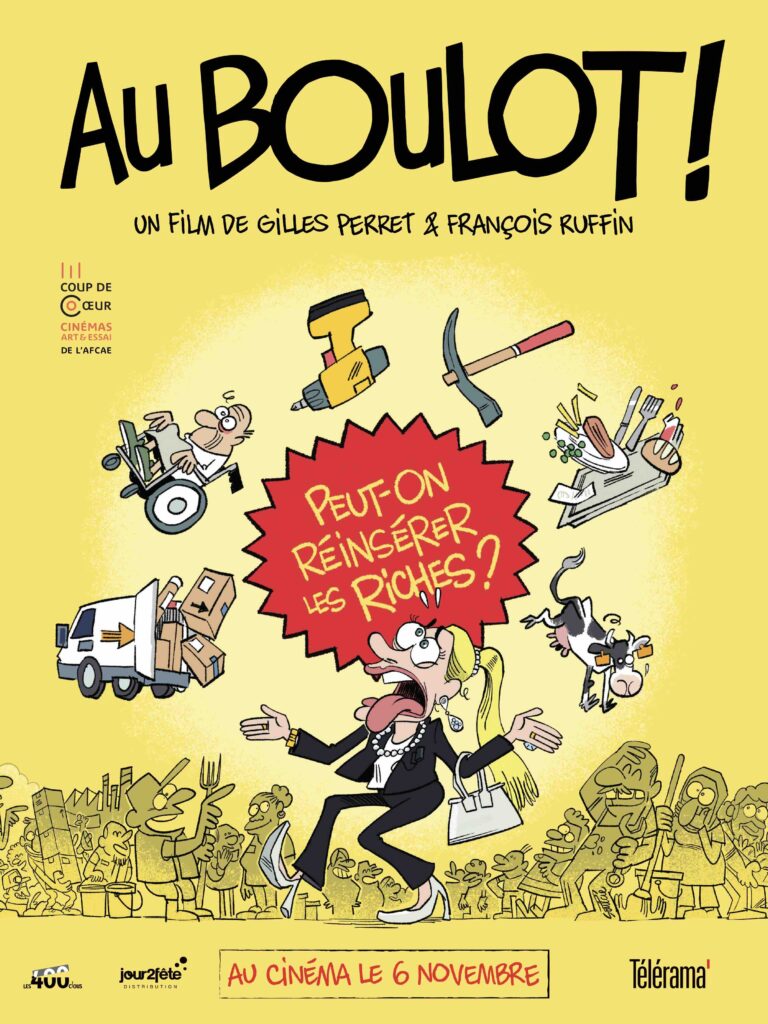

Au boulot ! de & avec Gilles Perret & François Ruffin

Parce qu’il est ulcéré de l’entendre stigmatiser les travailleurs pauvres ou les précaires, François Ruffin propose à l’avocate et chroniqueuse Sarah Saldmann de partager leur réalité matérielle pendant plusieurs jours. Un stage d’immersion professionnelle auprès de livreurs, aide-soignants, ouvriers à la chaîne et autres travailleurs qui se lèvent-tôt, visant à “rééduquer” cette personne hors-sol parlant avec assurance de choses qu’elle ignore. Son expérience du terrain parviendra-t-elle à la changer ?

Que Sarah Saldmann ait accepté de relever le défi n’a rien de surprenant : à l’instar de beaucoup d’éditocrates ou de politiciens, elle vit grâce à l’exposition médiatique. Aussi, une mise en avant de sa personne, fût-elle assortie d’un regard défavorable, ne peut que jouer en sa faveur. À l’ère des digital native, ayant biberonné à la télé-réalité (et appris/compris que tout était susceptible d’être enregistré à chaque instant), il faudrait être d’une absolue candeur pour croire que la rouée jeune femme laisse échapper à son insu la moindre émotion, la moindre spontanéité devant l’objectif d’adversaires idéologiques.

Bourgeoisive

Au boulot ! doit donc se voir comme une farce ; un “coup” donc aucun des participants n’est dupe. Non, Perret & Ruffin ne peuvent s’imaginer convertir à la dictature du prolétariat une addict aux falbalas de luxe ; non, Saldmann ne prend pas au sérieux l’expérience qui lui est proposée. Et non, le public, ne peut prendre pour argent comptant ce spectacle de manipulation réciproque ayant au moins le mérite de placer côte à côte deux franges/France décidément non miscibles. Spoiler : la France d’en-bas ne porte pas la responsabilité de leur non-réconciliation ; quant à la défection prématurée de Sarah Saldmann, elle acte l’échec de la tentative de « réinsertion des riches » vantée par l’affiche. Ce qui vaut au film un finale qui tente de rééditer un peu paresseusement celui de Debout les femmes ! Gare de ne pas tomber dans le systématique, camarades !

Au boulot ! de & avec Gilles Perret & François Ruffin (Fr., 1h24) documentaire avec Sarah Saldmann… En salle le 6 novembre 2024.

***

À toute allure de Lucas Bernard

Une escale par gros temps à l’autre bout du monde met (trop) brièvement en présence Marco, steward hâbleur, et Marianne, officier à bord d’un sous-marin tactique. La belle ayant égaré un bijou, le galant part à ses trousses pour le lui rendre… et se retrouve embarqué malgré lui dans le submersible. Passager clandestin sur un bâtiment sensible, il aurait intérêt à faire profil bas, d’autant que Benazech, le Pacha, n’est pas du genre à rigoler. Mais c’est mal connaitre Marco, qui a du mal à tenir sa langue et en place…

Bonheur de voir revivre (ou renaître) la screwball comedy, cette comédie loufoque à la Hawks ou Capra faite de courses-poursuites amoureuses avec des personnages féminins tenant tête à leur homologue masculin, de situations absurdes menées avec un rythme trépidant, un sens du jeu et de la mise en scène ad hoc ! À toute allure est en effet ce miracle qu’on n’osait pas — ou plus — attendre dans le paysage de la comédie hexagonale donnant l’impression de pratiquer la consanguinité scénaristique. Pas uniquement parce que les films racontent tous peu ou prou des histoires de famille en recyclant les mêmes distributions, mais du fait de leur absence d’ambition, d’énergie, de mouvement et de fantaisie. Au-delà des films à concepts suscitant du rire acide (type Dupieux), le rire franc de complicité ou d’amusement s’est évanoui. Il ressurgit grâce à cette vigoureuse comédie sentimentale souscrivant à la fois à la comédie et à la part sentimentale sans en faire des tonnes.

Touché, pas coulé

Casse-pied irrésistible, Pio Marmaï tient autant du Cary Grant que du Tony Curtis — les deux jouaient d’ailleurs dans le trop oublié Opération jupons (1959) de Blake Edwards se déroulant dans un sous-marin, au passage — ; quant à Eye Haïdara, elle a d’indéniables accents de Katherine Hebpurn. Interprètes idéaux de cette chorégraphie chien et chat, complétés par une farandole de seconds rôles bien choisis (dont un José Garcia excellent parce que sur la réserve), À toute allure carbure autant grâce à cette brigade d’exception. Alors, si l’on devait trouver quelque chose à redire à cet océan de jubilation, ce serait du côté du titre d’une effroyable banalité et peu évocateur quant au contenu. Chose étonnante, sa version internationale — In the Sub for Love — est bien plus réussie. Il ne reste donc plus qu’à lui espérer de se la couler douce à l’étranger après avoir explosé le box office en France. Bref, en un mot : foncez !

À toute allure de Lucas Bernard (Fr., 1h26) avec Pio Marmaï, Eye Haïdara, José Garcia… En salle le 6 novembre 2024.

***

Trois amies de Emmanuel Mouret

Lyon, de nos jours. Joan, Alice et Rebecca sont amies et partagent tout de leurs joies comme de leurs petits ou gros chagrins. Enfin, c’est ce qu’elles pensent car les circonstances font que l’une est devenue la maîtresse du compagnon de l’autre. Quant à la troisième, elle va connaitre un grand malheur et se retrouver elle aussi piégées par la culpabilité. La vie de couple est un art aussi difficile à cultiver que l’amitié…

Peu de cinéastes parviennent à influer sur le jeu de leurs comédiens comme Emmanuel Mouret : toutes et tous ses interprètes se mettent à son diapason, se dissocient du réalisme pour entrer dans la réalité de ses personnages. Ils vont jusqu’à endosser ses pulls en cachemire comme si cela aidait à réciter ses dialogues voix blanche-français soutenu narrant les affres d’histoires sentimentales langoureuses ou dramatiques. Ce n’est pas faire offense à cet héritier putatif de Rohmer d’affirmer qu’il joue sa petite musique, façon 🔗La Fileuse de Mendelsohn, et qu’on ne déteste pas ses récitals. Pas pour la surprise — il n’y en guère — mais justement pour l’absence de surprise, car on sait qu’il ne nous décevra ni en mal… ni en bien, comme disent les Suisses.

Si ses trois amies se retrouvent dans des amours plus ou moins bijectives et parfois contingentes, la raison et l’intellect l’emportent toujours sur l’affect et les tourments, et l’âme sur le corps. C’est pourquoi on ne s’étonnera pas non plus de trouver ici un fantôme se muer en récitant : un personnage ne saurait disparaître d’un récit parce que son enveloppe charnelle s’est disloquée puisqu’il continue de hanter l’esprit de ses proches. Petite élégie entre ami(e)s, saynètes de la vie conjugale, Trois amies est ainsi un drame à la légère, en mode mineur, dont on sortira forcément rassuré parce qu’il finira bien. Peut-être que le public a besoin d’être tranquillisé… mais on peut préférer le Mouret affrontant plus crûment la tragédie à l’époque de Une autre vie (2013).

Trois amies de Emmanuel Mouret (Fr., 1h57) avec Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig,Vincent Macaigne… En salle le 6 novembre 2024.

***

L’Affaire Nevenka de Icíar Bollaín

Jeune et prometteuse étudiante, Nevenka Fernández est choisie par Ismael Álvarez, l’omnipotent maire de la commune espagnole de Ponferrada pour figurer en bonne place sur sa liste. Élue à 25 ans en charge des finances, elle se donne corps et âme à sa fonction, pensant être soutenue par Álvarez. En réalité, celui-ci a des vues sur Nevenka ; fausement bienveillant, il va peu à peu entreprendre un harcèlement continu la menant au bord de la folie…

Depuis quatre ans, Icíar Bollaín semble s’être prise de passion pour les biopics sociétaux ou à messages : après Yuli consacré au danseur cubain Carlos Acosta, Les Repentis centré sur Maixabel Lasa, veuve d’une victime de l’ETA, ce film se focalisant sur le combat de la première femme ayant poursuivi un politique pour harcèlement et agression sexuelle, assoit son désir de transformer des personnes publiques en personnages cinématographiques. De fait, L’Affaire Nevenka souscrit au genre film-dossier (il en faut pour rendre visible des sujets longtemps occultés), il n’échappe pas non plus à sa construction schématique.

Ce qu’il a pour lui — outre le fait de rendre une justice tardive à la victime — c’est d’être physiquement éprouvant. Comprenez : on ressent viscéralement le malaise de Nevenka, la menace latente et l’emprise de son ignoble tourmenteur, ainsi que de la meute qui se joint à lui. C’est peu dire que la comédienne Mireia Oriol est stupéfiante, réduite à un tas de brindilles au pire des sévices subis. Hélas, cela veut dire par symétrie que l’interprète Urko Olazabal est aussi excellent dans son rôle de salaud…

L’Affaire Nevenka (Soy Nevenka) de Icíar Bollaín (Esp., 1h57) avec Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez… En salle le 6 novembre 2024.