Premier long métrage né sous les auspices expérimentaux de Lynch, de Cocteau ou de Tim Burton, “Else” est ce qu’on pourrait appeler un film “de l’âge épidémique”. Conversation avec son réalisateur Thibault Emin lors du Festival de Sarlat.

Dans quelle mesure la situation de la pandémie a-t-elle été un moteur pour votre écriture ?

Thibault Emin : Ça ne l’était pas : on a écrit vraiment avant. Simplement, on a dû réécrire en en tenant compte parce qu’elle arrivait en cours de processus. Finalement, on l’a intégrée et on a plutôt retiré des éléments qui étaient devenus redondants.

Par exemple ?

Le mot-même de “confinement“ était déjà là. Ce qui est assez drôle, parce que je me souvient avoir cherché entre 2015 et 2020 quels mots pouvaient définir cette situation. Et j’avais trouvé que “confinement“ ça irait mieux que “quarantaine“ dont on avait l’habitude (sourire)..

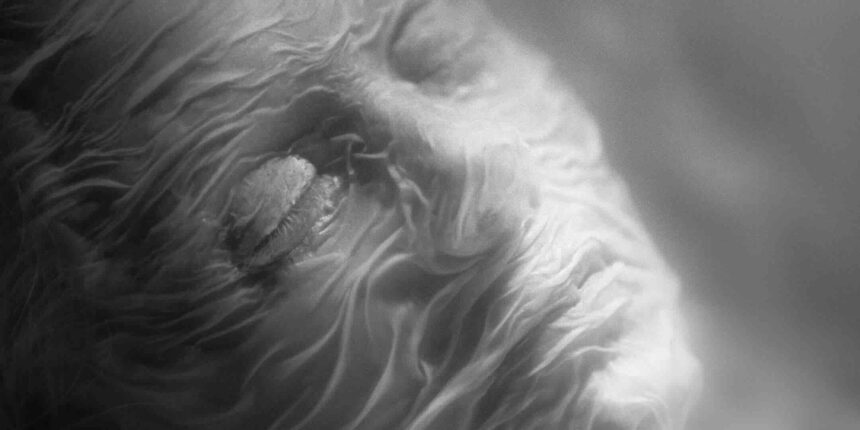

Else frappe par le travail sur la couleur, la manière dont elle sont traitées…

Au moment de penser la “formule” du film, il y avait simplement le concept un peu basique de passer progressivement en noir et blanc. J’avais cette idée-là, mais je me disais qu’elle ne suffisait pas et je savais que j’avais envie de faire plus. Parce que j’avais déjà vu l’adaptation par Michel Gondry de L’Écume des jours — d’ailleurs, je crois avoir eu cette idée un peu avant ce film, ce qui m’avait très très déprimé… (sourires)

Donc c’est un projet très ancien…

Seulement cette idée-là, très simple. Après est venue l’envie de faire quelque chose d’un peu plus… pas subtil, mais compliqué, moins uniforme. Pas forcément de manière totalement continue, mais avec des sortes de paliers chromatiques. Ce qu’on n’a pas fait entièrement, mais quand même : la couleur se casse ; elle ne fait pas que se désaturer. Il y a des moments où, en prétextant différents éléments narratifs (les coupures de courant etc.), on passe à une couleur complètement dominante et on essaye de casser le réalisme pas uniquement en retirant les couleurs par palier et cassures.

L’’autre chose, évidemment, c’est à la fin ce retour partiel et étrange de la couleur. Ça a été le plus long à trouver. Avec des hésitations jusqu’en salle d’étalonnage pour dire quelle teinte revenait jusqu’où, etc.

La sursaturation des couleurs au début induit aussi le décor et les objets qui composent l’environnement familier du personnage. Ce cadre hyper-vitaminé dans la déco n’est pas anodin…

Oui, bien sûr, ça a été pensé en même temps. La déco a beaucoup évolué : au début, le personnage devait être fan de manga, collectionneur d’objets japonais contemporains. La chef-déco Gabrielle Desjean trouvait que c’était peut-être trop cliché (elle n’était pas la seule) ; elle a un peu infléchi ça et c’est devenu quelque chose de plus rétro : il vit dans un monde de jouets, toujours très coloré, avec cette idée essentielle que c’est une espèce d’adulte-enfant. Ces couleurs très vives et ces matières très plastiques correspondent à ma propre enfance dans les années 1980, où il y avait une espèce d’obsession collective pour le plastique. Le côté japonais a donc disparu pour laisser place à des jouets, au gré aussi de ce que l’équipe déco pouvait trouer, plus pragmatiquement.

Comment avez-vous travaillé pour le son ? Avec les images, en tâtonnant ou a posteriori au montage ?

Ça a été fait classiquement après… Avant, c’était uniquement des intentions et des références. Après,les intentions trop abstraites ont disparu. Au début, j’avais envie que le son lui aussi soit un peu étrange, moins réaliste. Et les les choses se sont un peu plus calmées.

Pendant longtemps, j’avais envie que la première partie soit plus étrange que ce qu’elle n’est, dans un sens très opposé à la deuxième. Qu’on soit dans un univers un petit peu à la Tim Barton, à la Terry Gilliam, par exemple… Que ça soit presque un monde de publicité ; que ça s’inspire de l’univers professionnel du personnage qui travaille dans la retouche publicitaire, dans un monde d’images.

Mes intentions sonores, qui sont assez théoriques, étaient allées jusqu’à vouloir qu’il y ait un côté peut-être un peu cartoon dans les sons du quotidien quand il n’y pas encore de maladie ou de phénomène étrange. Et puis, j’avais envie de quelque chose non réaliste ; des sons très détachés à la Jacques Tati. Au contraire de la façon dont ils allaient fusionner ensuite pour devenir des nappes.

Donc, dans la théorie, j’ai pu aller assez loin. Et puis, après, on se retrouve avec un bruiteur. Le premier jour où j’ai essayé d’expliquer ça au bruiteur, je me disais qu’on aurait le temps de faire plein de choses, que ce serait incroyable… Et en fait, les bruiteurs sont des gens qui font des films les uns après les autres, qui ont l’habitude de travailler avec les réalisateurs, il savent ce qu’ils ont à bruiter, et puis l’heure tourne… Donc j’ai donné cette indication générale : « j’aimerais que ça ne soit pas trop réaliste » Et il m’a dit « Ah oui, oui, oui. » (rires)

Vous évoquiez cette idée de « casser le réalisme ». Est-ce parce que la réalité est trop horrible à vos yeux ?

Ah, je ne sais pas du tout. C’est une bonne question. Mes deux parents étaient plutôt dans le théâtre. J’ai grandi en voyant énormément de pièces de théâtre avant de voir des films. J’ai peut-être tendance à me dire que les œuvres d’art, quelles qu’elles soient, ne sont pas là pour imiter absolument. Et c’est plus intéressant d’emmener ailleurs, même sans raison. Ça m’a amené à faire des choses assez calamiteuses sur les courts-métrages. (rires) C’est pas forcément ce pourquoi je suis doué, en réalité, quand il s’agit de direction d’acteur.

Par exemple, les acteurs, j’ai toujours envie qu’ils jouent de manière étrange, par goût. Parce que dans les films, quand c’est le cas, ça me réjouit toujours beaucoup, l’étrangeté, quelle qu’elle soit. Ça peut être comme les films de Tim Burton, où ils jouent comme des créatures animées ou des choses plus théâtrales ou David Lynch qui est mon cinéaste préféré. Mais je n’ai pas le pourquoi…

Votre film est-il une forme de manifeste de l’altérité et de l’individualisme — en opposition à une espèce de conformisme induit par la fusion provoquée par l’épidémie ?

Eh bien, au niveau de mes intentions, non — après le film, est ce qu’on veut. En fait, le scénario vient en grande partie des années de j’ai passées à étudier les films de science-fiction, leur portée philosophique. Et la façon dont les films de science-fiction américains, surtout, sont marqués par la peur de l’uniformisation par des créatures — que ce soit extraterrestres ou autres — et où il faut absolument défendre l’individu contre cette menace représentant souvent le communisme. Je crois que c’est une peur très occidentale, qu’on trouve aussi sûrement dans la science-fiction française.

Pour moi, la science-fiction parle toujours d’altérité d’une manière ou d’une autre. Cette altérité es souvent caractérisée par la disparition de l’individualité. C’est bizarre parce que politiquement, philosophiquement et politiquement, j’ai toujours été plutôt contre l’individu et l’idée du film était justement d’essayer de prendre le contre-pied de tous ces films, de toutes ces cultures.

Dans un premier temps, le film va essayer de mettre en scène cette peur, de la manière la plus absolue, littérale — c’est-à-dire en imaginant un phénomène qui, justement, uniformise tout — pour ensuite dépasser complètement cette espèce d’obsession. Les derniers plans du film, où l’acteur principal s’uniformise avec ce qu’il y a autour, est très chargé théoriquement. Ce n’est pas négatif, au contraire, c’est une forme d’ouverture totale à l’altérité, et de dépassement de l’individualité ; c’est ce qu’on fait dans une relation amoureuse.

D’où est venu cette idée que l’épidémie se propage par le regard ?

Je ne sais plus exactement, mais ça a été une piste parmi d’autres. C’est Damien [Lagogué, NDR], le producteur qui a voulu, dans un moment de réécriture, qu’on privilégie cette piste, parce qu’il y en avait plusieurs. Au départ, j’avais l’ambition un peu démesurée, d’avancer plusieurs pistes et de dire qu’on ne savait pas laquelle était la bonne. Il y a de vrais films d’épidémie qui se consacrent à ce genre de thème et qui font ça très bien. Et j’aime beaucoup ça, philosophiquement ; je trouve ça passionnant de se centrer sur un phénomène et de dire : on ne sait pas et on ne saura peut-être jamais exactement. Voir les personnages complètement perdus face à ça m’intéressait beaucoup.

Après, quand on fait un film, il y a un problème de quantité — surtout quand on veut raconter d’autres choses — et c’est juste une petite partie, finalement. Donc, Damien a poussé vers plus de cohérence, et il nous a semblé que cet élément pathogène restait poétique, peut-être symbolique, mais était crédible, parce qu’il y en avait d’autres plus farfelus !

L’autre idée était que ça s’attrapait par l’empathie (l‘empathie étant effectivement le danger, mais c’est pas une maladie, et cette fusion est finalement une bonne chose). C’est une idée un peu théorique. Sauf que, très concrètement, pour faire un film, c’est quand même assez compliqué de dire : « ça vient par l’empathie, donc évite d’être empathique. » (sourire). Le regard est venu comme quelque chose qui pouvait le raconter, mais avec une incarnation concrète. Et qu’on peut mettre en scène un peu plus facilement. Parce que le regard est la clef de tout, y compris du montage au cinéma. Et puis il y avait Orphée dans la version de Cocteau…

Else de Thibault Emin (Fr., 1h42) avec Matthieu Sampeur, Edith Proust, Lika Minamoto… Sortie le 28 mai 2025.