Une quête désespérée, des retrouvailles désespérantes et un été entre deux âges cohabitent dans les salles cette semaine. Entre autres…

Sirāt de Oliver Laxe

Une rave dans le désert marocain. Accompagné par son fils d’une dizaine d’années, Luis est à la recherche de sa fille aînée, disparue depuis des semaines. Quand les forces de l’ordre surgissent pour interrompre la fête, Luis décide sur un coup de tête de suivre un groupe en route pour un autre rassemblement, toujours plus loin dans le désert. Sans idée de ce qui les attend…

Parier sur la postérité des films est un drôle d’exercice. Aussi aléatoire que d’essayer de comprendre pourquoi l’on éprouve parfois le besoin de revoir à l’envi des nanars déplorables ou, a contrario, on satisfait d’une vision unique de certaines “grandes œuvres”. Et puis il est des films dont la découverte produit en temps réel une telle expérience qu’ils semblent voués à rester tant ils se démarquent du flot commun. Sans être en tout point révolutionnaires, ils créent un hiatus suffisamment notable pour intriguer, captiver et réveiller un art en proie au conformisme émollient. Sirāt est de ce métal contondant.

Enfer et damnation

Pourtant — et c’est sans doute ce qui rend son visionnement si saisissant — l’ouverture s’inscrit (en apparence) sous les auspices de la plus insolente banalité. Combien de fois a-t-on déjà vu des drames mettant en scènes des parents éplorés traquant leurs enfants disparus ? Certes, le cadre tranche ici puisque nous sommes immergés dans le son hypnotique d’une rave abolissant les repères d’une faune en rupture de ban. Toutefois, la perspective d’une quête statique mâtinée de tchaka-poum n’a a priori rien de palpitant ; c’est là que le film provoque sa propre rupture à son mitan, changeant de forme (il devient road movie, puis survival) et de sujet grâce à des rebondissements à tout le moins culottés.

Avant Óliver Laxe, Hitchcock a bien sûr déjà déconcerté ses spectateurs de la sorte dans Psychose (1960) en jouant sur une “fausse intrigue” initiale, un prologue visant à installer les consciences dans des certitudes ou des motifs reconnaissables. Le choc de la sortie de route qu’il impose ensuite s’avère brutal, d’autant plus qu’il franchit les limites du psychologiquement tolérable. Sans images complaisantes ni obscènes, les transgressions s’enchaînent, formant une chapelet de suraccidents psychologiques. Une succession si tragique qu’elle frôle l’humour noir et atteint au bout du compte une dimension métaphysique — où l’on rejoint le fameux Sirāt du titre, ce fin chemin surplombant l’enfer.

Épreuve (et tour) de force

Dosant avec une habileté féroce ces deux ingrédients clefs du thriller que sont la surprise et le suspense, Sirāt attaque par ailleurs son public sur terrain émotionnel — comment ne pas ressentir de l’empathie pour le personnage de Luis interprété par 🔗Sergi López ? — sans négliger pour autant la composante organique. L’effet physique des basses et des sons répétitifs ajoute aux agressions psychologiques, ne laissant aucune échappatoire. Sirāt est ainsi un film que l’on éprouve car il s’avère impossible de le voir ou de l’entendre seulement ; il se vit et partage en direct et prouve accessoirement que les néo-procédés immersifs ne sont pas forcément la panacée. Prix du Jury, Sirāt n’a pas été ignoré à Cannes, le temps dira s’il aurait dû figurer plus haut au palmarès.

Sirāt de Oliver Laxe (Esp.-Fr., 1h55) avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy… En salle le 10 septembre 2025.

***

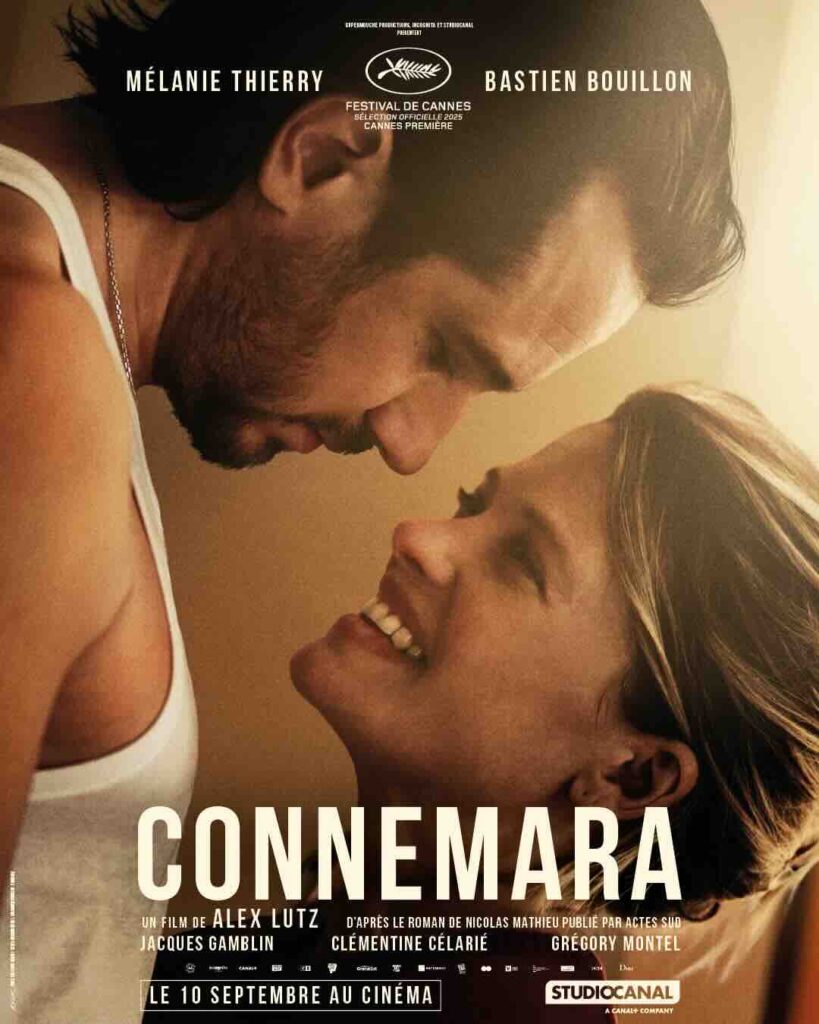

Connemara de Alex Lutz

Victime d’un burn-out, Hélène quitte Paris et son bon job pour revenir avec sa famille dans sa ville vosgienne d’origine. Vite installée avec un emploi taillé pour ses compétences, elle retrouve goût à la vie — enfin, c’est ce qu’elle pense. Lorsqu’elle croise par hasard Christophe, l’idole du lycée qui a végété dans le coin mais rêve toujours de briller dans l’équipe de hockey locale, quelque chose en elle se ranime. Alors que tous les oppose, ils entament une liaison clandestine…

🔗Leurs enfants après eux, match retour ? Sans être la suite du roman de Nicolas Mathieu, Connemara pourrait en être une prolongation parallèle, l’écrivain modelant une même glaise humaine issue d’un même bassin socio-géographique. Stéphanie s’appelle ici Hélène et elle concrétise enfin avec son crush des années lycée. Mais si dans les contes de fées, les tourtereaux parviennent à surpasser leurs différences de milieu pour vivre leur romance, il en va tout autrement dans les récits se voulant ancrés au creux du réel, où un(e) transclasse ne peut plus faire marche arrière — fût-ce pour des raisons sentimentales. Le déterminisme a la peau dure.

Ni avec toi ni sans toi

On devine ce qui, dans le sujet et la géographie de cette histoire, a pu séduire Alex Lutz lui-même originaire du Grand Est, mais “exilé” à la capitale où sa carrière et sa notoriété ont explosé. L’attachement aux racines ; l’envie (le besoin ?) d’un retour aux sources teinté d’un nostalgique « et si ? »… Il y a sans doute beaucoup plus d’intime qu’il n’ose lui-même se l’avouer dans cette adaptation à la tonalité globalement pessimiste.

Car davantage que les protagonistes et leur adultère prétexte (pour ne pas dire anecdotique), c’est bien la toile de fond qui mérite toute l’attention. La somme des détails enregistrant les différences irréconciliables entre deux mondes, l’impossible miscibilité sociale une fois que la passion est devenue routine : Christophe et son cercle de potes finalement un peu beauf qui chante du Sardou parce que c’est la coutume en soirée ; Hélène la diaphane tourmentée sans âge (tiens, un rôle comme d’habitude pour Mélanie Thierry) qui renonce à déchoir de son confortable petit socle.

Tout est fragile et miné par la fatalité dans ce Connemarra vosgien : du père de Christophe vermoulu d’Alzheimer à la séquence pathétique du match où son enfant manque son triomphe. Tout rappelle que l’espoir est hors d’atteinte en France périphérique, et les happy end des mensonges de cinéma. À cette addition lestée de pessimisme manque un souffle lyrique qui rendrait la tragédie émouvante comme du Olivier Adam. Las, on suit un programme dont le fil grisailleux se dévide sans surprise.

Connemara de Alex Lutz (Fr.-Bel., 1h55) avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin… En salle le 10 septembre 2025.

***

Renoir de Chie Hayakawa

1987, l’été à Tokyo. À 11 ans, Fuki n’est plus une enfant et à peine une ado. L’hospitalisation de son père et la tendance de sa mère à se trouver des dérivatifs professionnels ou personnels, la conduisent à passer beaucoup de temps seule. Livrée à elle-même, elle s’occupe notamment avec les messageries téléphoniques pour adultes. S’exposant avec un mixte de curiosité et de candeur à des situations (ou des risques) qui ne sont pas de son âge…

Comparez un portait actuel de la réalisatrice avec celui de son héroïne coiffée à la Louise Brooks ; calculez l’âge que la première avait en 1987 et ô surprise ! c’est le même que Fuki dans Renoir. Nul besoin d’être grand clerc pour déduire que ce deuxième long métrage de Chie Hayakawa est une autobiographie à peine voilée. La chronique d’un été pas comme les autres, coïncidant avec la fin d’une certaine innocence — ou la prise de conscience de la gravité du monde s’ouvrant à son regard.

Coming of age movie dissimulant sous la vivacité acidulée de l’époque les chausse-trapes cruelles de la vie d’adulte, Renoir est une sorte de film impressionniste, un assemblage de tranches de vie aigres-douces, par petites touches délicates. Mais tout sensible que le sujet soit, il ne se démarque guère de ces tombereaux de récits initiatiques un brin autocentrés. Il faut dire que la recette ne varie guère : un événement traumatisant, un soupçon d’impudeur, l’ébauche d’une épiphanie artistique… et le tour est joué. Il n’est pas défendu de préférer le précédent film de Chie Hayakawa, la dystopie Plan 75 (2022), fable terriblement pessimiste sur l’avenir des aînés dans la société nippon…

Renoir de Chie Hayakawa (Jap.-Fr.-Sing.-Phil.-Indo.-Qat., 1h59) avec Yui Suzuki, Lily Franky, Hikari Ishida… En salle le 10 septembre 2025.