Deux artistes confrontés aux démons de leur passé et à l’alcool se croisent dans les salles cette semaine. Entre autres…

Deux pianos de Arnaud Desplechin

Après quasiment une dizaine d’années d’exil au Japon, le pianiste virtuose Matthias Vogler revient à Lyon à l’invitation de son ancienne mentore Elena qui l’a choisi pour jouer avec elle à l’occasion de ses adieux sur scène. À peine arrivé, Mathias tombe nez à nez avec Claude, celle à cause de qui il était parti et dont la vision le chamboule. Il est également troublé par la vision d’un enfant dans un parc lui ressemblant trait pour trait à l’âge de 8 ans. Ces événements inattendus, aggravés par le jetlag et l’alcool, rendent les répétitions erratiques…

Avec Roubaix, une lumière (2017), Arnaud Desplechin osait sortir de sa “zone de confort” en remaniant sa distribution et renouvelant son sujet. Bien sûr, il posait ses caméras comme des valises dans sa ville de naissance : on ne peut pas tout révolutionner d’un coup non plus. Trois films plus tard, dont un essai documentaire autobiofictif (Spectateurs) ainsi qu’un énième film de famille bourgeoise dysfonctionnelle (Frère et Sœur) lui ayant permis de convoquer à nouveau des avatars de Dédalus ou de Vuillard — ses personnages fétiches —, le cinéaste montre avec Deux pianos que de volonté rupture, il n’y a sans doute jamais eu.

Stupeur et affliction

Certes, le récit est ici inscrit non à Roubaix mais dans le très chic 6e arrondissement lyonnais… comme il pourrait se tenir dans n’importe quel quartier haussmannien de province ou de Paris. La translation géographique s’avère cosmétique, seul l’automne apporte une coloration particulière au film, à défaut d’identité. Deux pianos possède néanmoins une empreinte desplechinesque indéniable. Mais celle-ci se révèle plus embarrassante que réjouissante tant l’auteur semble se piller lui-même à force de relectures de ses motifs, de reprises de situations ou confrontations déjà traitées par le passé. Paresse ou aveu de tarissement créatif ?

C’est en effet une chose d’être travaillé jusqu’à l’obsession par des thèmes (le premier amour, la perte précise d’un époux, le conflit avec son mentor, le poids écrasant de la bourgeoise, la fascination pour la liturgie juive, les coucheries croisées entre amis, les enfants orphelins dépositaires d’un lourd héritage moral, la lettre lue face à l’écran…) ; c’en est une autre de les recycler à la limite de l’autoparodie. Deux pianos ressemble à la rencontre chimérique entre Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) et Rois et Reine.

Fausse note

Même les comédiens semblent avoir été sélectionnés pour être des épigones rajeunis de ses partenaires de jeu habituels : François Civil prend la place d’un Mathieu Amalric décidément plus crédible en trentenaire ; quant à Nadia Tereszkiewicz, elle épouse les traits physiques du modèle féminin idéal du cosmos Desplechin — une sorte de morphing entre Emmanuelle Devos et Lou Roy-Lecollinet. Le film traitant de substitution, de mensonges et de dissimulation, ce côté ersatz est, finalement, assez cohérent.

Alors ça ronronne joliment, linéairement, sans grâce ni éclat. On voit les coutures quand d’habitude Desplechin semble ourler avec un fil invisible : l’impressario-nounou en fait trop, la séquence du cimetière suinte de fausse transgression. Reste un joli moment de réalisation : lors de répétitions, où l’on se sent vraiment immergé au sein de l’orchestre. Mais c’est un peu modeste…

Deux pianos de Arnaud Desplechin (Fr., 1h55) avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Alba Gaïa Bellugi, Hippolyte Girardot… En salle le 15 octobre 2025.

***

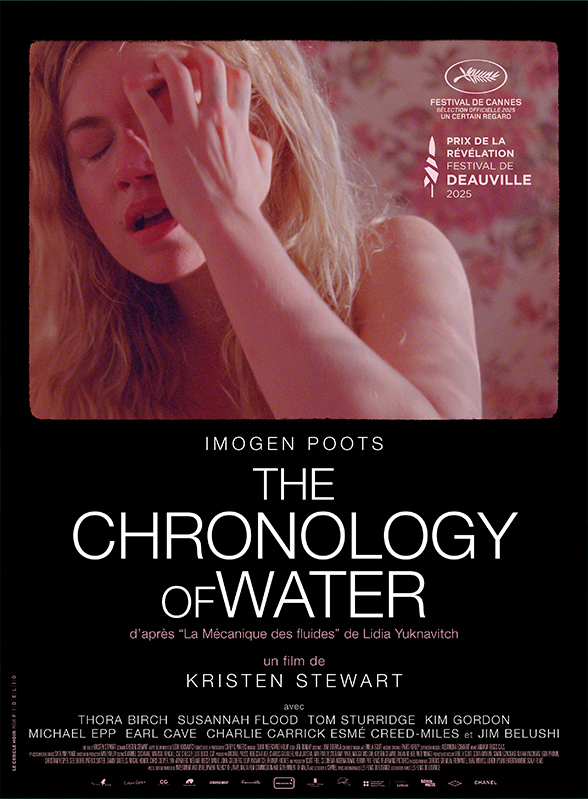

The Chronology of Water de Kristen Stewart

Années 1970, en Californie. Comme sa sœur, Lidia vit sous la coupe d’un père autoritaire et abusif. Lorsqu’elle révèle un talent et une passion pour la natation, elle s’engouffre dans cette brèche et fait tout pour obtenir une bourse pour le supérieur, ce qui la placera à l’abri de son géniteur. Admise dans une université texane, elle se pense libérée mais tombe dans le piège de l’alcool qui lui fait commettre les pires risques et perdre sa place. S’ensuit une longue déchéance dont elle sortira péniblement par l’écriture…

Adaptation de La Mécanique des fluides, autobiographie de Lidia Yukanvitch, le premier long métrage de Kristen Stewart, dont on connaît les engagements féministes, ne pouvait qu’être un geste politique manifeste. Et sans faire de psy de bazar, on devine ce qui lui a parlé dans le parcours de cette figure marginale des lettres américaines : rendant compte d’une longue (et douloureuse) émancipation — pour ne pas dire désintoxication —, ce biopic s’intéresse à la conversion d’une souffrance vécue en création. Avec toujours en surplomb cette effroyable interrogation : l’artiste aurait-elle éprouvé la nécessité d’écrire si elle n’avait subi tous ces traumatismes ? « Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson/Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare » disait Aragon.

Ne pas céder au procédé

Cela étant posé, un film ne se borne pas à une intention. Dit plus trivialement, il y a le fond et puis la forme. Et celle de The Chronology of Water intrigue par sa forme désuète tout droit héritée de Virgin Suicides entre autres œuvres des années 1990. Pourquoi la cinéaste s’est-elle cru obligée d’envelopper la sienne dans cet emballage visuel déconstruit fait de fragments de pellicule argentique raboutés et émaillé de surexpositions et d’inserts vaguement abstraits ? La question est purement rhétorique, on comprend l’idée, mais l’instance balourde de ce procédé arty le vide de toute substance au bout de la première demi-heure. La sobriété raconte tellement plus de choses que le maniérisme.

The Chronology of Water de Kristen Stewart (É.-U.-Fr.-Let., 2h08) avec Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Charles Carrick, Tom Sturridge, Susanna Flood, Esme Creed Miles, Kim Gordon, Michael Epp… En salle le 15 octobre 2025.