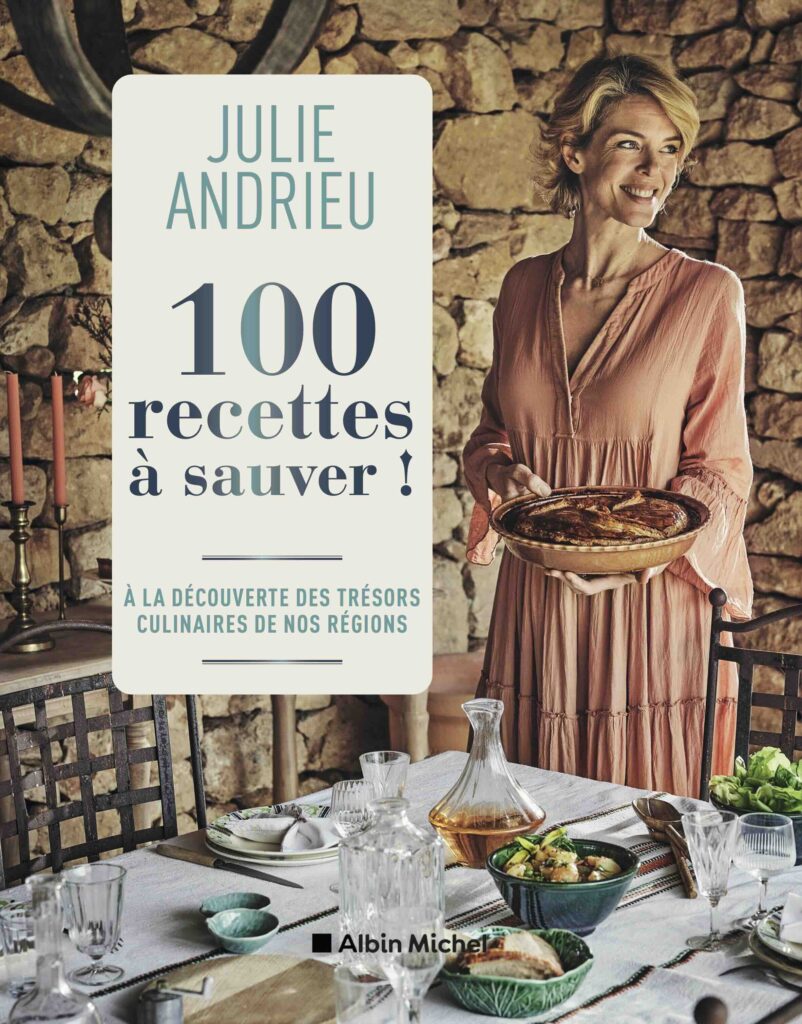

L’été est l’occasion de voyager et de faire voyager ses papilles. Rien de mieux qu’une guide érudite pour nous aiguiller vers des mets à préserver… et à dévorer ! En compagnie de Julie Andrieu, parcourons quelques-unes de ses “100 Recettes à sauver”. Conversation gourmande…

100 Recettes à sauver, c’est à la fois beaucoup et bien peu. Et feuilleter votre livre relève du supplice de Tantale…

Julie Andrieu : Il faut les cuisiner !

Il est en tout cas une incitation à la gourmandise. Ainsi qu’un rappel que les gastronomies sont plurielles et ne se résument pas à la haute cuisine sanctifiée par les guides : la gastronomie traditionnelle fait aussi le bonheur du quotidien. Votre livre permet d’évoquer leurs origines, leurs terroirs … Une région en particulier a-t-elle été le point de départ de ce Tour de France gourmand ?

Le Tour de France, je le fais depuis quelques années pour Les Carnets de Julie diffusés sur France 3. Cela fait déjà partie de mon univers, de ma culture du quotidien que d’être au contact de ces terroirs, de ces cultures. Et d’avoir envie de mettre en valeur ces recettes, qui sont souvent d’ailleurs exécutées par des amateurs — la racine du mot amateur elle est très noble, c’est : « celui qui aime » —, pas forcément par des chefs qui ont souvent à cœur de réinventer, réinterpréter des recettes plus singulières qu’on pourrait qualifier de modernes.

Là, ma démarche a été d’aller puiser dans ces répertoires de toutes ces régions. Parfois dans des livres de cuisine, parfois dans des livres d’Histoire ; parfois dans la littérature — je pense notamment à Alexandre Dumas, à George Sand, à Marcel Proust. C’est aussi notre patrimoine. Et j’ai croisé toutes ces thématiques : la cuisine, c’est de la nourriture mais aussi beaucoup de culture. Ça nous raconte notre Histoire, notre géographie… On ne cuisine pas dans une vallée comme dans une autre vallée parce que les produits, la géologie ne sont pas les mêmes. Ce sont ces racines que j’ai eu envie de raconter et de transmettre dans ces recettes qui me semblent justement pouvoir s’inscrire dans un répertoire quotidien et contemporain. Beaucoup de recettes d’autrefois ont disparu… mais parfois c’est aussi bien (sourire).

Certaines ont attiré mon attention parce qu’au-delà de la recette, il y avait une histoire intéressante à raconter. Mais aussi parce je me suis dit : « tiens, je la servirais bien à mes amis aujourd’hui ». Parce que ce n’est pas trop compliqué et finalement assez original — même pour nous qui, aujourd’hui, connaissons toutes les cuisines du monde sans voyager. Elles avaient leur place. Après, il a fallu équilibrer les régions, les poissons, les viandes, les desserts, les entrées. C’était un casse-tête ! Vous avez raison, 100, c’est très peu. Au départ, j’en avais probablement 250. Il a fallu faire des choix ; tout choix étant un renoncement…

C’est aussi l’occasion de réhabiliter, outre des recettes ou des régions, certains ingrédients. Tel que le saindoux…

Ah oui, moi, je cuisine beaucoup au saindoux. J’ai récemment fait un tour à Naples et là-bas, ils préparent les taralli qui sont de petits biscuits apéritifs assez salés et surtout très poivrés. Les taralli sont originaires des Pouilles mais il y a une version napolitaine faite à base de saindoux : il n’y a pas de meilleur apéro, le problème c’est que vous prenez un taralli, vous prenez un verre, vous prenez un taralli… ça n’en finit pas, ce truc-là ! Ça rajoute un côté très friable — un goût, aussi il faut bien le dire !

Autrefois, le saindoux était la graisse finalement la plus commune dans les familles, parce qu’on avait tous un cochon dans les fermes. Elle était beaucoup moins onéreuse que le beurre et même que l’huile d’olive. À Naples, ils me disaient que l’huile d’olive était faite pour les nobles et les gens qui avaient de l’argent. Le saindoux était vraiment la graisse première, utilisée pour le sucré comme pour le salé. Et ça n’a pas le goût de porc. Évidemment, certains ne peuvent pas en manger ; j’ai expliqué à Naples qu’il fallait quand même dire que c’était à base de graisse de porc. C’est pas mal de le savoir.

Il y a d’ailleurs une histoire assez passionnante (et terrible) avec le saindoux, au moment de la Reconquista en Espagne : il était omniprésent jusqu’au désert pour identifier les juifs et les musulmans. Derrière chaque recette il y a toujours une histoire, parfois une légende, mais elles sont toutes aussi intéressantes.

Revenons un instant sur le poivre des taralli. Vous exhumez une recette de George Sand où l’on découvre que le poivre se marie bien avec les desserts et notamment les fruits…

Oui, c’est une recette que faisait George Sand dans son Berry natal, le poirat. Il s’agit d’une tourte à base de poires de curé — des poires dures, que l’on doit cuire — et qui est sucrée mais fortement poivrée. Je pense que c’est une réminiscence des cuisines de la Renaissance, où on retrouvait beaucoup de poivre, d’épices, pour cacher dit-on le côté un peu faisandé des produits. Mais aussi parce que c’était un signe extérieur de richesse : on montrait qu’on pouvait se procurer ces épices si rares à l’époque, au même titre que le sucre.

Une tarte aux poires aux poivre, de surcroît préparée par Georges Sand, c’est quand même incroyable ; ça a de la gueule ! Ce sont des recettes qu’il faut mettre en avant. Finalement, un grand chef les inventerait aujourd’hui, on se dirait : « waouh, quelle idée ! »

Le livre présente également des recettes qui vous ont été transmises, en citant celles et ceux qui vous les ont données. Vous mettez ainsi en avant des recettes qui, parfois étaient réservées à un usage familial ou vernaculaire et qui se retrouvent au même plan que des plats patrimoniaux tels que le bœuf-miroton…

J’ai essayé quand même de me concentrer sur des recettes qui résonnaient pour tout le monde dans un terroir particulier ; qui ne soient pas juste la recette d’une famille — bien que parfois, ça raconte aussi beaucoup la région, c’est vrai. Mais oui, il y a ce mélange de transmission, de témoignages et comme vous le dites, de recettes “assises”, patrimoniales, consacrées, vernaculaires… Il y a un peu des deux parce que c’est comme ça que s’est aussi constituée notre cuisine : on s’est tous inspiré d’un répertoire pour, finalement, se l’accaparer et le transmettre.

Parfois, il y a des idées qui restent et on ne sait même pas pourquoi. J’ai beaucoup travaillé avec Thierry Marx, qui reprend une phrase de Montesquieu : « la tradition est la mère de l’ignorance » — c’est très Thierry Marx, très poil à gratter, mais j’aime bien ! Moi qui revendique la tradition et essaye de la porter, on met parfois dans ce panier un peu tout et n’importe quoi : « c’est traditionnel, on n’y touche pas ! » Parfois, ça vaut le coup de revoir un petit peu la tradition parce qu’il y a des choses qu’on faisait à l’époque qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui.

Thierry Marx reprend une phrase de Montesquieu : « la tradition est la mère de l’ignorance » (…) Parfois, ça vaut le coup de revoir un petit peu la tradition parce qu’il y a des choses qu’on faisait à l’époque qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui.

Julie Andrieu

Je prends l’exemple de la blanquette : qui sait encore faire une vraie blanquette ? La blanquette, qui a été inventée au XVIIe siècle par un cuisinier français, Vincent La Chapelle, mais publiée en anglais dans un livre anglais — déjà, ça, c’est un peu poil à gratter — était à l’époque un plat de restes. Un reste de veau découpé sur lequel on mettait une sauce blanche, farineuse ; ce n’était probablement pas terrible ! Et puis, au fil du temps, jusqu’aux années 1950 où elle a trouvé sa formule définitive, elle s’est améliorée. Parfois, c’est mieux aujourd’hui… mais il y a toujours une origine. Et c’est ce chemin-là qui m’intéresse.

Vous proposez une recette de blanquette, mais de poireaux…

Oui, c’est un peu différent. À l’exception du Comté de Nice, en France, il faut chercher le légume dans les recettes ! À part une petite garniture aromatique, c’est la viande, la viande, la viande, des patates, la viande (sourires) C’est quand même principalement cela quand on se parle de recettes traditionnelles. Mais quand on arrive à Nice et plus largement évidemment en Provence, tout d’un coup le légume est au centre de l’assiette : il est vraiment le composant principal. Pour moi, c’est unique en France. Alors quand j’ai trouvé dans un livre de cuisine ancienne normande cette blanquette de poireaux, sans viande, je me suis dit : « ah, enfin ! »

On peut donc trouver des variations, moins connues, mais qui demeurent malgré tout traditionnelles…

L’exemple de la blanquette est le bon parce que dès le départ et le livre de Vincent La Chapelle au XVIIe siècle, elle pouvait se faire avec beaucoup d’ingrédients différents — pas seulement de veau, c’était peut-être la plus célèbre. Il y avait des blanquettes de cochon de lait, de lotte… Donc quand on dit : « oh là là, aujourd’hui on fait une blanquette à n’importe quoi, c’est galvaudé… » Bah non, en fait c’était galvaudé déjà par les anciens et par les inventeurs de ce plat. C’est en cela que je vous dis que, parfois, la cuisine d’autrefois est terriblement moderne.

Vous évoquiez Nice. Doit-on considérer la socca à sauver ? N’est-elle pas plutôt à propager ?

Oui, je vous l’accorde. À Nice, j’imagine que non. Mais elle est à propager parce que la socca, il me semble qu’en dehors des frontières de la région, elle n’est pas forcément très connue. Moins que la pissaladière, le pan bangnat, la salade niçoise… Bien que, Jacques Maximin m’ait dit : « la salade niçoise ? Mais c’est n’importe quoi ce qu’on voit ; ça me fait rire ! » Et peut-être qu’en même temps, c’est comme ça qu’elle continue de vivre. La socca, les ingrédients sont tellement limités qu’on ne peut pas y mettre n’importe quoi. En revanche, la faire à la maison, ce n’est pas simple, on est d’accord. Donc là, j’ai trouvé sur les conseils de Micheline une technique qui me paraît ne pas trop trahir la recette originelle…

Restons dans les particularismes locaux avec un coup de zoom sur la région Auvergne—Rhône-Alpes, avec le farcement…

Le farcement, c’est savoyard et le pounti est auvergnat — c’est un peu le même principe : un mélange de viande hachée avec des légumes et des fruits secs. Le farcement est un plat à base de pommes de terre râpées, dans lesquelles on va mettre du lard, des pruneaux — on peut mettre d’autres fruits secs. Il va cuire très longtemps jusqu’à constituer un gâteau assez élégant. En général, on le couvre de morceaux de lard. Quand on découpe, ça ressemble à un kouglof sucré-salé..

On serait dans une région comme l’Alsace, on pourrait croire qu’il s’agit d’un moule à kouglof…

Sauf que le moule n’est pas en cuivre. Ce n’était pas juste pour l’esthétique : le trou de l’intérieur permettait une cuisson plus homogène..

Qu’est-ce qui fait que, d’une région à l’autre, des moules à peu près semblables vont donner naissance à des recettes totalement dissemblables ? Le farcement n’est pas du tout une pâtisserie…

Non, c’est un plat salé, Il fait partie des plats sucrés-salés, mais au moment de la Renaissance et du Moyen-Âge, on mangeait beaucoup de plats sucrés salés, ça s’est un peu perdu après. C’est quand même une tradition qui a une vraie résonance chez nous. Dans nos régions, on disposait finalement d’assez peu de produits — aujourd’hui, on dispose de tous les produits possibles et imaginables, mais c’est assez récent. Les cuisiniers et les cuisinières, avaient la nécessité d’inventer et de faire preuve d’imagination avec peu de choses.

Là, c’est le cas, parce qu’en Savoie, on avait des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre et du lard — et peut-être quelques pruneaux dans toutes les cuisines, c’était l’un des rares fruits qu’on pouvait conserver pendant l’hiver. On a mélangé tout ça avec beaucoup d’ingéniosité et avec ce moule — peut-être effectivement hérité de l’Alsace, c’est bien possible qu’il y ait une circulation. On a inventé ce kouglof sucré-salé qui accompagne les viandes, pour le coup.

En plus de l’inventivité, il y a le hasard, les erreurs qui viennent parfois au secours des cuisiniers. Vous citez dans votre livre deux exemples notables : le manqué, évidemment, et les pommes soufflées…

C’est difficile à réussir, les pommes soufflées ! Ce sont ces pommes de terre émincées très finement souvent à la mandoline pour qu’elles soient bien calibrées, qu’on va faire cuire une première fois, puis une deuxième et qui, sous l’effet de la chaleur vont se souffler et devenir des pommes toutes rondes. C’est très aléatoire : ça marche un coup, pas l’autre. Donc dans les restaurants, c’est une vraie galère.

Dans le livre, je raconte l’histoire de ce cortège royal qui inaugure une ligne de chemin de fer devant arriver au Pecq, dans la région parisienne mais qui arrive avec beaucoup de retard. Il y avait évidemment toute une assemblée pour l’accueillir dont un cuisinier qui était le meilleur de la région et qui avait fait une première cuisson, une deuxième, une troisième parce qu’à chaque fois, on lui annonçait que le roi allait arriver. Finalement, à cause de ce retard, il a inventé cette merveilleuse recette. Donc oui, parfois, échec ou nécessité font loi.

J’ai aussi en tête une recette d’alose, un poisson du sud-ouest : l’alose aux pruneaux. Dans les Landes, une agricultrice à la retraite — si tant est qu’on ne soit jamais à la retraite en étant agriculteur — m’a dit : « c’est le poisson que je fais pour le dimanche, sans prétention. ». C’est un poisson très savoureux, assez gras, de rivière, mais qui a la particularité d’avoir beaucoup d’arêtes. On le cuisine souvent à l’oseille parce qu’on dit que l’acidité de l’oseille permettrait de dissoudre les arêtes — je ne l’ai pas vérifié. Mais elle me dit : « l’oseille, ça ne m’intéresse pas ; je fais autrement pour dissoudre les arêtes. Je tranche mon alose en darnes, je mets dans ma cocotte avec du vin doux de Jurançon, des pruneaux, des oignons…. Je couvre et je le mets à cuire. —Très bien, c’est simple. Ça cuit combien de temps? —Eh bien, ça cuit 48 heures. »

Je me suis dit qu’elle sucrait peut-être un peu les fraises : « 48 heures, vous êtes sûre ? » Je ne me voyais pas rester 48 heures : on a un rythme de tournage à tenir… En fait, elle avait un fourneau à bois qui lui permettait de chauffer sa maison, comme autrefois, qui chauffait tout doucement — nécessité fait loi : « je le mets sur le coin du fourneau. Et j’ai trouvé que 48 heures, c’était le minimum. » Et là, je goûte quelque chose d’extraordinaire : un poisson cuit, comme un thon confit, mais confit avec le sucre, avec le grain, avec les arômes et qui avait ce goût de l’anguille unagi — l’anguille laquée japonaise. Elle avait tout inventé cette femme : la cuisine basse température, le poisson laqué à la japonaise… C’était Monsieur Jourdain de la cuisine : elle faisait de la cuisine hyper élaborée sans le savoir. Ce sont des moments très précieux

Je rebondis sur la question de l’anguille, que vous évoquez par ailleurs…

C’est un poisson qui m’est familier parce que mon père, qui n’est plus, était un passionné de la mer. Il élevait des anguilles pour son plaisir — il y en a qui bricolent, lui élevait des anguilles. La recette a été inspirée d’un écrit de La Fontaine qui parle de ce pâté d’anguille. C’est un peu grivois mais en gros, il dit : « Faites attention, on se lasse de tout, y compris des plus belles femmes. La preuve en est qu’on peut même se lasser du pâté d’anguille. Donc, variez les plaisirs, variez les femmes, variez les mets. » Bon, aujourd’hui, ça ne passerait plus. Mais dans le bouquin comme ça, mis dans son contexte, ça marche ! (sourire)

L’anguille fait partie des aliments-animaux qu’il faudrait remettre au goût du jour…

Je crois que depuis peu de temps, la pêche est interdite. Mon père qui habitait sur l’île de Ré allait chercher les pibales, qu’il mettait dans ses marais — des marais salants qui n’avaient plus d’utilité. Il affinait des huîtres, des anguilles, des crevettes… C’est assez passionnant comme activité pour un retraité, et ça permet surtout de faire des bonnes bouffes sans prélever sur le stock.

Si certains aliments ont un peu disparu, on en redécouvre d’autres, très communs, sous d’autres visages. Un légume qu’on a l’habitude de manger cru, se révèle ici cuit dans une recette d’outre-mer…

Ah oui, absolument, la daube de concombre ! Nous faisons partie des rares peuples qui ne cuisinons pas le concombre — ou quasiment pas. Dans beaucoup de sociétés où j’ai pu voyager, le concombre se cuisine au même titre qu’une courgette ou qu’une courge. Cette daube fait partie des recettes qu’on peut utiliser pour ne pas perdre un concombre un peu flétri : qui n’a pas eu un concombre un peu flétri dans son réfrigérateur ? (sourire) Là, au moins, c’est une façon de le valoriser. Ça doit être aussi ce côté un peu terroir d’autrefois, mais je ne jette presque jamais rien ; ça nécessite des recettes qui recyclent

Le concombre peut se mixer, par exemple, à cru. J’ai goûté en Turquie des soupes de concombre avec du lait de brebis ou avec du poulet, c’est très, très bon !

Restons dans l’international avec les recettes “cousines” d’un pays à l’autre. On note d’étonnantes similitudes entre, par exemple, entre l’omelette brayaude et la tortilla…

C’est vrai, si ce n’est qu’elle doit se servir un peu baveuse comme notre omelette, mais les ingrédients, c’est bien la tortilla : des pommes de terre, du jambon, du fromage… Qu’est-ce qui fait qu’il y a ce pont-là ? Ce n’est pas forcément un pont — en l’occurrence entre l’Espagne et la France — mais c’est surtout que dans ces régions-là, on avait peu de produits disponibles : on avait du fromage, du jambon, des œufs, des pommes de terre et voilà ! Il a fallu composer avec, bien que les pommes de terre soient arrivées en France assez tardivement, et pourquoi pas mélanger tout ça ? On rajoute un peu de crème ; c’est ça qui fait la différence et aussi avec la version espagnole.

De la même manière, rigodon et pudding sont très très proches. Qui a volé qui ?

Oui, c’est vrai : le pudding des Anglais, le rigodon des Bourguignons… En fait, l’idée est de ne pas jeter le pain. C’est aussi un des fléaux, aujourd’hui, du gaspillage alimentaire : cette quantité de pain qui est jetée au quotidien. On peut aussi dire que le pain d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier : malheureusement, on se rend compte que le pain ne se conserve plus.

Le pain moderne n’est quand même globalement pas terrible — là, ça ne s’est pas amélioré avec le temps. Autrefois, on achetait du pain qui sortait du four banal du village pour la semaine, voire pour le mois. Aujourd’hui, je pense qu’on peut tuer quelqu’un avec le pain de la semaine. Peut-être qu’il faut faire attention à valoriser les farines avec des blés anciens, du vrai levain, des méthodes traditionnelles, et puis donner du temps.

La question de la conservation s’est posée très longtemps avant d’arriver à nos moyens modernes. L’une des premières méthodes de conservation a été la tourte, que vous évoquez dans le livre. Mais si l’on en refait aujourd’hui, ce n’est pas uniquement pour ses vertus de conservation ; c’est aussi pour leur saveur particulière…

C’est drôlement bon ! Peut-être que vous pensez à la tourte lorraine : c’est une tourte de viandes hachées qui ont macéré avec de l’échalote, du vin blanc où l’on rajoute ce qu’on appelle là-bas la migaine, qui est en fait l’appareil de cuisson — un mélange d’œufs, de crème et de lait — à la toute fin et qui donne un moelleux… Ça fait un peu peur, la tourte, parce qu’on se dit : « comment je vais réussir ce truc-là ? » Et finalement, après avoir raté la première — c’est quasiment indispensable —, ça vient tout seul et ce sont des plats qui ne peuvent être vraiment maîtrisés qu’avec l’expérience, parce que c’est le propre de la cuisine de nos anciens.

Comme je n’ai pas eu d’apprentissage académique, je me suis beaucoup essayée, je me suis beaucoup trompée, mais c’est aussi ce qui me permet de me mettre peut-être un peu plus à la place du lecteur qu’un grand chef. Et de pouvoir transmettre : éviter les erreurs, éviter les pièges, donner les petites astuces qui vont permettre de réussir le plat à tous les coups. La tourte, c’est une succession de petites astuces, de petits conseils pour une satisfaction qui est quand même assez extraordinaire — et qui permet, comme vous le disiez, de conserver les aliments, bien que ce soit moins le sujet aujourd’hui.

La magie de la cuisine, c’est un mélange d’apprentissage, de règles, d’instincts. Au Maroc, on dit : « ton œil est ta balance ». Il y a un moment où il faut lâcher un peu la recette et se faire confiance. Ça ne donnera peut-être pas ce que vous vouliez, mais ça donnera forcément quelque chose d’intéressant — si vous le faites avec conscience et avec générosité, bien sûr !

Julie Andrieu

N’est-ce pas aussi utile de s’autoriser l’erreur ? Lorsque l’on fait des crêpes, la première n’est jamais réussie, mais c’est le prélude à une réussite dans la série…

On a tous fait des erreurs en cuisine et en même temps, on les assume. C’est ça qui fait la noblesse de cette activité, de cet art, de cet artisanat : rien n’est figé. Comme l’agriculture : à chaque fois, il faut se remettre sur l’établi et ça dépend de beaucoup de paramètres. On parlait du pain : je ne suis pas sûre que le pain se soumette vraiment à une recette, finalement : ça dépend de tellement de choses, de l’hygrométrie, des bactéries que vous aurez sur les mains, de votre humeur, de la température, de la farine, de la saison… La cuisine, ce n’est peut-être pas aussi poussé, mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de ça.

Ce qui fait un peu la magie de la cuisine, c’est un mélange d’apprentissage, de règles, d’instincts. Au Maroc, on dit : « ton œil est ta balance ». Il y a un moment où il faut lâcher un peu la recette et se faire confiance. Ça ne donnera peut-être pas ce que vous vouliez, mais ça donnera forcément quelque chose d’intéressant — si vous le faites avec conscience et avec générosité, bien sûr !

Ce dicton marocain est très juste : dans beaucoup de familles autrefois, la mesure, c’était le petit bol rouge ou bleu, davantage que la balance classique…

Oui, c’est vrai, c’était des volumes. Comme on continue de le faire aux États-Unis, on parle de cup. Chez nous, on pèse les grammes. Comme mon métier est de transmettre des recettes, j’aime bien que ce soit aussi précis que possible, parce que malgré ça, c’est quand même facile de s’y perdre. Mais vous avez raison : autrefois, c’était un verre. Aujourd’hui, entre votre verre et le mien, je suis sûre que votre verre est beaucoup plus grand que le mien. Je suis un peu jalouse (sourire)

Au début de notre échange, vous parlé de 250 recettes initiales avant d’arriver à ces 100 recettes finales. Il y en aurait donc encore 150, que vous pourriez traiter dans un autre volume. Et si par malheur, on vous obligeait à n’en conserver qu’une seule ?

Ah non, vous n’allez pas me la refaire, celle-là !

Ah si !

je vous ai cité celles qui ont beaucoup de sens pour moi, mais en garder une… C’est terrible, ce que vous me dites là ! (elle feuillette son livre) Ah, l’agriade saint-gilloise : en Camargue, c’est une recette qu’on fait à la cheminée originellement — bien sûr on peut la faire au four aujourd’hui. Ce sont des tranches de bœuf souvent coupées dans le paleron, très fines, qui sont superposés comme un millefeuille dans une cocotte, au milieu desquelles on va mettre un mélange de garniture aromatique très corsée avec des anchois, des câpres, des cornichons, du vinaigre, de l’ail — moyen de conservation également. Les bateliers du Rhône l’emportaient dans leur gamelle sur leur bateau pour pouvoir en manger pendant la semaine. Au départ, c’est un plat de nécessité. Moi qui aime bien les saveurs corsées, quand c’est relevé, ça me rappelle la sauce putanesca italienne.

Ce plat est magique, parce qu’au début, vous vous dites : « qu’est-ce que je fais, là, en fait ? Je suis en train de mettre de la viande, du vinaigre, ça va être vraiment bizarre, tout ça est très acide, c’est très fort… » Et puis comme ça cuit longtemps, c’est quand même la magie du temps, il y a une osmose dans ce plat qui est encore meilleur le lendemain, bien sûr. Ce n’est pas ma recette préférée, mais c’est des petites choses magiques que je ne connaissais pas du tout, qu’on m’a fait découvrir là-bas. Et ça a retenu mon attention.

Il y a aussi le stockfish : c’est mon enfance. Ma grand-mère était monégasque. Quand j’étais chez elle à Monaco, elle m’emmenait le dimanche manger le stockfish sur le Rocher — le restaurant s’appelait Castelroc, je ne sais pas s’il existe toujours. Heureusement, je ne savais pas qu’il y avait des tripes. Mais j’adorais ça ! Ça, c’est un plat d’enfance ; ce n’est pas facile à cuisiner, parce qu’il faut se procurer le stockfish quand on habite dans le Grand Nord, chez les Vikings ! (sourire) Mais ça, c’est vraiment un plat qui a le goût de l’enfance. Les barbajuans aussi. Enfin, bref, je peux vous faire une demi-heure sur chaque recette, moi !

Julie Andrieu : 100 Recettes à sauver ! – À la découverte des trésors culinaires de nos régions, Albin Michel, 224 p., 29,90€.